Sería difícil hablar de Las flores de la guerra sin hacer referencia a su condición de película más cara en la historia del cine chino, firmada además por su hijo predilecto. Decorados monumentales, efectos especiales generosos, grandes despliegues técnicos e incluso una estrella americana como reclamo decisivo. Su otra condición inefable, la de adaptación de una novela ambientada en la segunda guerra entre China y Japón, basada además en una historia real, le otorga definitivamente su razón de ser: ofrecer al pueblo una conmovedora historia a través de un proyecto titánico que engrandezca los valores de la nación y el orgullo patrio.

Cobra un especial sentido que tal acontecimiento, que supera los conductos habituales del cine y que seguramente tenga poco que ver con él, esté dirigido por el realizador más internacional y laureado de la historia del país. O, quizás en un hecho más revelador, por el mismo artista que dirigió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, un evento popular que tal vez esté más próximo a cualquier otra película de su autor. Si pueden reconocerse al menos tres rostros a lo largo de la filmografía de Zhang Yimou, esto es, la que hablaba de su país los primeros años, la que entretenía a su país cuando se entregó al género wuxia, y la que hablaba para su país a través de un cine de encargo, resulta también sencillo reconocer en cuál de esos tres estados ubicar una película como esta.

Con la historia de un grupo de prostitutas que se refugian en el interior de una iglesia durante la guerra, Yimou explora las posibilidades de cómo un relato intimista puede convivir con el gran escenario, y sobre cómo el primer plano y los rostros que filma con él pueden narrar la profundidad de sus personajes en un entorno coral que debería imposibilitar el juego de identidades. Casi treinta personajes bajo un solo techo, interacciones que propician el encuentro con el gesto humano y compasivo. Y la película lo agradece, porque en sus primeros compases ha intentado representar un escenario bélico que le viene grande. Para ser un filme que base su encanto en las discutibles fronteras de los hechos reales, la eficacia de ese derroche de efectos visuales deja bastante que desear.

Pero el auténtico derroche viene de la mano del decorado y de sus dimensiones desmesuradas. Yimou encuentra aquí unos medios con los que su cine apenas se había acercado a soñar. Es por ello natural que el montaje de la película se obsesione con querer mostrar los acontecimientos desde todos los puntos de vista posibles, recreándose en el tamaño de sus escenarios en lugar de acercarse a la gramática del montaje desde un punto de vista narrativo. Antes de dedicarse a la dirección Yimou fue director de fotografía, y su amor por lo visual salva aquí no pocos momentos de un relato demasiado sustentado a partir de estereotipos en el que lo importante es el gesto grandilocuente y conmovedor por encima de todo.

El problema en Las flores de la guerra es uno que ni siquiera habitaba en las películas más puramente visuales y menos argumentales del director. No se trata de otra cosa que de las limitaciones de su protagonista, tanto por lo previsible de su construcción como por sus lagunas discursivas. Si uno de los grandes encantos del relato es la conversión del personaje principal desde el puro egoísmo al más conmovedor compromiso con las víctimas de un país al que no pertenece, ¿dónde ha quedado ese proceso de transformación? ¿En la escena en la que Christian Bale, borracho, se viste con una sotana? ¿O tal vez en una que quedó eliminada en la sala de montaje por la excesiva duración de una película que se construye alrededor de un equilibrio irregular?

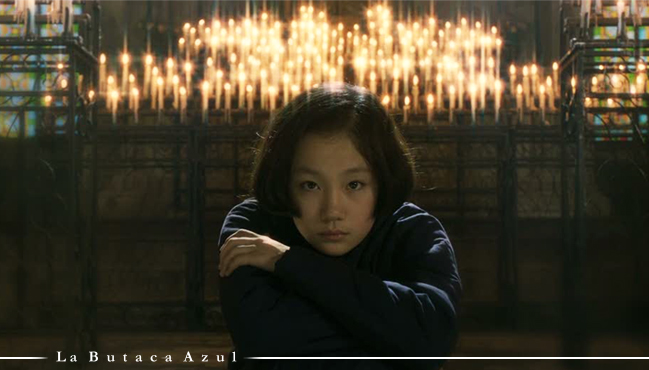

La belleza con la que se fotografía aquí (y con la que se viste) a la modelo Ni Ni puede que sea, a fin de cuentas, la única conquista de la película en el terreno de lo inmortalizable. Por desgracia no es un terreno que Zhang Yimou no haya transitado ya docenas de veces. No en vano hablamos de una filmografía consagrada por entero a filmar historias a través del rostro de la mujer. En la perfecta belleza de sus estilizadas actrices el realizador encontró la más icónica de sus imágenes, al tiempo que se convirtió en la voz cinematográfica de todo un país.

Por encima de las historias conmovedoras entre estudiantes y prostitutas, o las de apuestos héroes con corazón de oro, los primeros planos de aquellas actrices son los que han sabido hablar del espíritu de la nación, porque la condición hermosa y vulnerable de esas protagonistas ha hecho siempre más cercano el dolor que experimentan, y Yimou ha sabido esculpir ese dolor en el delicado rostro de sus amadas intérpretes. Incluso cuando el autor intente seguir los mismos procedimientos en una historia que evita la representación del dolor en el individuo, su discurso queda absorbido por los convencionalismos adocenados de una historia condescendiente y exenta de las ambigüedades necesarias en todo relato belicista. El cine de Yimou nunca estuvo tan lejos de sí mismo.