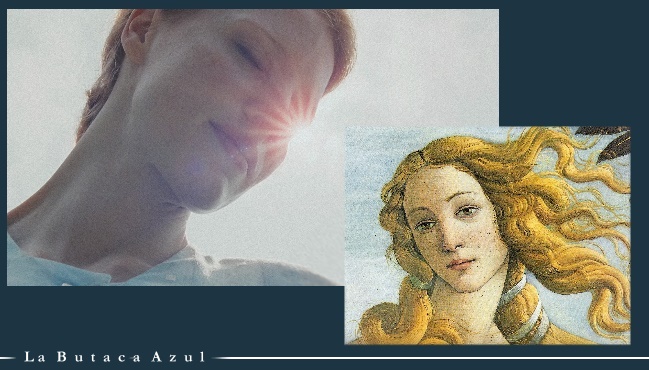

Resulta innegable y reconocible el parecido físico entre la Sissy Spacek de Malas tierras, y la Jessica Chastain de El árbol de la vida. Entre ambas películas hay cuarenta años de diferencia, pero entre ambos cuerpos existe una semejanza que va más allá del parecido físico y que tiene que ver con la significancia de filmar unos rasgos concretos.

El paradigma de la belleza femenina que dibujan tanto Sissy Spacek, en un caso, como Jessica Chastain en otro, responde al deseo estético de hacer convivir en un solo personaje lo espiritual con lo puramente carnal. En ambas, el cine de Terrence Malick encuentra su concepción más pura del ser humano. Se trata de un ser capaz de conmover el corazón, tanto como de albergar dentro de sí las más grandes maravillas jamás imaginadas por el hombre.

Sin embargo, en el cine de Malick habita también un personaje femenino que poco tiene que ver con la fuerza desgarradora de aquellas, con su fuerza interior y con su fuerte presencia. Hay otro personaje femenino, y no es otro que aquel que se abre con timidez al mundo exterior y que se declara absolutamente indefenso ante él.

Frente a esa cualidad, la elección de Malick resulta igualmente lánguida, pero mucho menos estilizada. Brooke Adams en Días del cielo o Q’orianka Kilcher en El nuevo mundo son el testimonio de este deseo visual de filmar la absoluta indefensión encarnada en un cuerpo humano, que en manos de ambas actrices toma plástica forma hasta convertirse en idea. La fisicidad cinematográfica de la desesperanza.

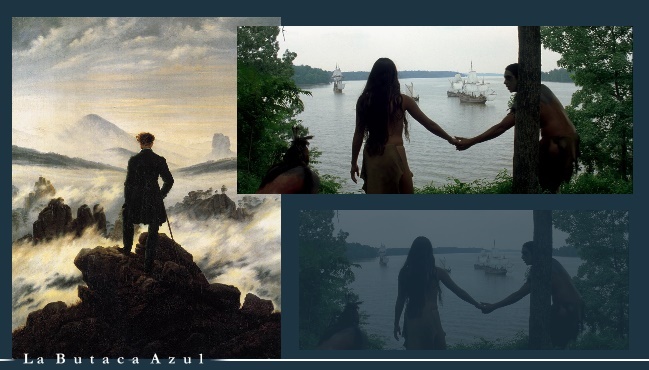

Es posible que resulte atrevida la comparación del cine de Malick con el arte pictórico, o al menos desde luego resulta de un reduccionismo peligroso. Sin embargo puede resultar inspirador descubrir semejanzas entre pintura y cine, en tanto que la importancia de lo visual adquiere en este realizador motor de su narración, una condición última e inamovible.

De este modo, Marcel Duchamp bien podría haber pintado el origen del universo tal y como el director lo imagina en los primeros compases de El árbol de la vida. Es posible que hablar de puesta en escena en el cine del autor resulte un concepto casi inexistente, o por lo menos muy alejado de las convenciones técnicas del cine contemporáneo, pero lo cierto es que la plasticidad de sus imágenes bien pueden responder a una infinidad de referencias que se agolpan en ellas como verdadera herencia cultural de la cual están impregnadas.

Si en El nuevo mundo la pintura del siglo XIX (con Caspar David Friedrich a la cabeza) está mucho más presente, no es de extrañar que la representación se vuelva aún más poética que, por ejemplo, en La delgada línea roja, donde el discurso no narrativo se colaba entre las lagunas de su disperso argumento pero no llegaba nunca a cristalizar de la manera apocalíptica y liberada que sí lo hace en la que quizás sea la película más libre del director.

No ya la igualdad en las figuras es importante, sino sobre todas las cosas, el uso de la luz natural y cómo esta se pliega en el relato como verdadera protagonista. En Malick, el plano bonito cede paso al plano significante. Es decir, no estamos ante bonitas fotografías dignas de una postal, que añaden a la película el lirismo que ésta no tiene por sí sola. Estamos en realidad frente al paisaje como protagonista y como narrador último de los acontecimientos. Por ser espectador privilegiado de los hechos, y también por albergar en su propia localización todo lo que ocurre en el relato.

La belleza estética en Malick no se corresponde con una banal y arbitraria intención de convertir la película en un espectáculo puramente visual. El director concibe su cine únicamente bajo una plasticidad impecable y sobrecogedora porque así es como ve el mundo, y precisamente es esa la visión que le empuja a abandonar todos sus relatos en el vacío y a dejar que la cámara filme su propia contemplación de las cosas.

No sólo hablamos de belleza paisajística. Es también la belleza del hombre la que llama la atención de la cámara. Ya desde Malas tierras, incluso a pesar de filmar la sinrazón de los actos del ser humano, puede advertirse un amor incondicional hacia los seres que capta con la cámara, sea lo que sea aquello que decidan hacer con sus vidas. La belleza estética del ser humano se corresponde entonces con ese amor incondicional hacia la especie. Filmar con una plasticidad sobrecogedora como única forma de retener a través de lo visual la representación última del perdón infinito.

No resulta nada extraño que de las cinco primeras películas del realizador, cuatro de ellas hayan tenido importantes reconocimientos en torno a su trabajo de dirección de fotografía. Lo visual en Malick traspasa las fronteras del espectáculo cinematográfico. No es ya pintar los más hermosos paisajes jamás descubiertos por el hombre, sino de que el propio pincel, la herramienta con la que se dibuja, sea también la más estilizada de todas.

Basta nombrar a algunos de sus colaboradores para entender hasta qué punto la hermosura de lo visual es una obsesión en Malick. El gran Néstor Almendros, el ya legendario John Toll o el contemporáneo Emmanuel Lubezki. Tres operadores de cámara que podrían estar en cualquier lista de los mejores fotógrafos de la historia del cine y que han estado al servicio de una filmografía visualmente ejemplar.

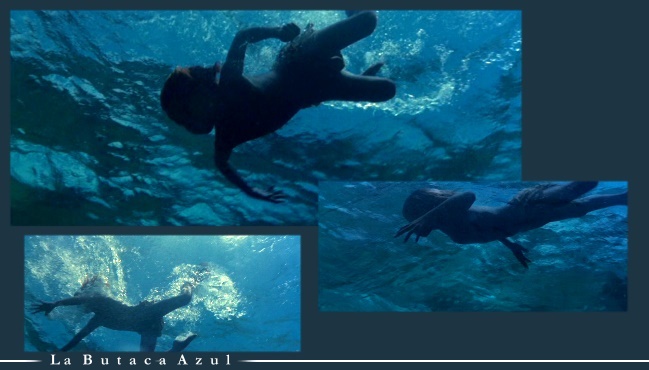

La luz y el paisaje no es el único protagonista. También lo son los espacios. En el cine de Terrence Malick, es tan importante la naturaleza como el lugar desde el que se filma. El plano cenital adquiere connotaciones divinas en su cine. Admirar la copa de los árboles resulta en sus películas un acto conmovedor. Lo mismo ocurre con los planos bajo el agua, otra constante que permite dotar de una textura especial algunos de los mejores momentos de La delgada línea roja o de El árbol de la vida.

Belleza y planteamiento estético se unen para dar cabida a una de las filmografías más enriquecedoras de todo el cine moderno. En ellas lo visual tiene un nuevo significado. Las imágenes hablan, tanto como la naturaleza habla. Lo espiritual es capaz de penetrar en el relato a través de la pura fotografía, a través de la luz que se cuela en el objetivo de la cámara cinematográfica.

Con el pincel perfecto de Terrence Malick, capaz de imaginar algunas de las mayores tracerías visuales jamás concebidas, el cine recompensa al realizador por el esfuerzo de su búsqueda incansable de la perfección estética. Las imágenes terminan contando una sobrecogedora historia, una que las palabras jamás fueron capaces de contar.