Parece que fueron ayer las primeras experiencias de la niñez, cuando la sala a oscuras desvanecía el mundo y la pantalla se convertía en la única realidad, la que convertía nuestra imaginación y nuestros sueños en una verdad tangible y cercana.

Cuando todo terminaba, se apagaba la pantalla y el mundo volvía a la luz, mientras el cine nos decía adiós con un desfile de letras ininteligibles y una música final que funcionaba a modo de réquiem, mientras la proyección se desvanecía y sólo quedaba en nosotros el recuerdo de todo lo visto, un recuerdo en el que las imágenes de la película habían cobrado tal impacto en nosotros que sentíamos haberlas vivido realmente.

No hay mayor melancolía que recordar la salida del cine cuando se era niño. Aquella música en los créditos finales permanecía en nuestra memoria y nuestros labios durante el resto del día. Al volver a casa sólo queríamos revivir aquellas aventuras, repetir la experiencia. Volver a sentir, en definitiva, aquellas sensaciones cercanas a la magia de algo que se alejaba tanto de lo cotidiano como para invitarnos a soñar despiertos. Él fue quien hizo el mayor regalo de nuestra vida, pues con él pudimos vivir todas las vidas que habíamos deseado y que nos habían negado.

Aquellas experiencias nos enseñaron el hábito, la costumbre, el amor por el hecho en sí mismo de acudir a la sala de cine. Nunca nos enseñaron ni las posibilidades de su lenguaje ni las distintas formas de verlo. Nunca nos advirtieron que nuestra mirada tendría que crecer con nosotros cada día, que no anhelásemos repetir las cosas ya vividas, porque cada vez que buscábamos sentir lo mismo nos estábamos perdiendo, en el fondo, la oportunidad de vivir algo nuevo y diferente.

Pero crecimos sintiendo aquel pensamiento como una certeza. El cine nos debía, a nuestro juicio, la oportunidad de renovar las sensaciones de la infancia a través de sus nuevas imágenes. Nadie nos enseñó a descifrarlas ni nos dijeron que, de ahora en adelante, tendríamos que aprender a tejer nuestra propia historia a partir de aquello que veíamos y no entendíamos del todo. Nadie señaló a la pantalla con el dedo y dijo lo que, en realidad, todos pensábamos en nuestro interior. Que el cine era un lenguaje.

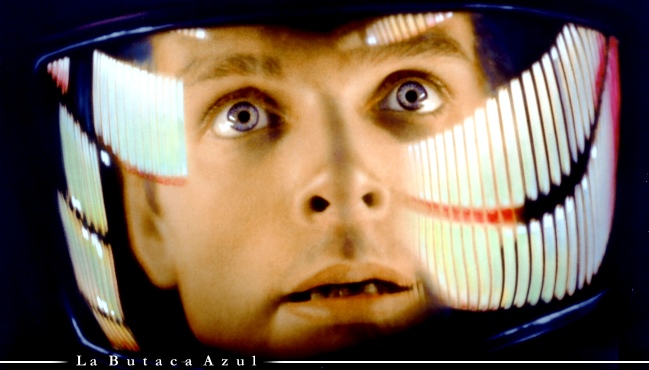

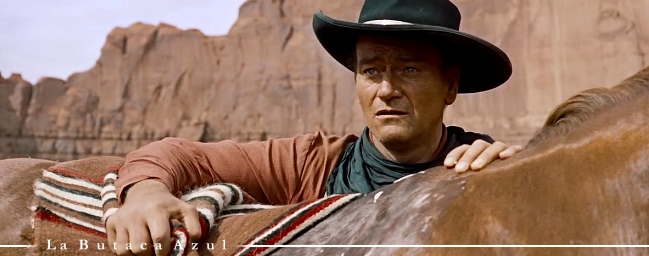

Era la oportunidad de embalsamar los cuerpos, de embotellar historias y de recoger experiencias, de volver a mirarlas. Revivir instantes de tiempo. El cine es lo que no se dice, lo que no se muestra. El cine es el poder evocador de las elipsis, las balas de los vaqueros que se enfrentan en duelo, los besos de los enamorados, la música de los momentos finales, los silencios de los personajes indefensos, la capacidad comunicativa de lo visual. Suena elemental pero lo hemos olvidado casi del todo. Para nosotros el cine es cada película que hemos visto.

Nadie nos enseñó a descifrar las imágenes, crecimos convencidos de que siempre nos contarían las mismas historias. Nadie nos dijo que existía un cine no narrativo, un cine sin historia, que no tenía por qué ser malo. Nadie nos avisó de que enfrentarnos a cada película con la misma mirada era un gran error, como si en la literatura sólo existiese el género de la novela y enjuiciásemos cada texto con el mismo rasero. Fue entonces cuando llegó hasta nosotros un libro de la más hermosa poesía, y sentenciamos que los personajes no estaban bien definidos.

No podíamos haber reaccionado de otra manera. Nos habían enseñado a acudir a las salas, a “leer” los libros en la pantalla. Pero nadie nos explicó que había diferentes formas de mirar, que había múltiples lecturas a partir de las imágenes, y que cada una hablaba por sí misma, que ellas tenían un lenguaje propio que primero era necesario, percibir, descubrir y entender. Me falta historia, repetíamos constantemente, enfrentándonos a todo lo proyectado con los ojos de lo único que habíamos conocido. Nunca quisimos dejarnos sorprender, nunca quisimos admitir que no entendíamos lo que habíamos visto, nunca nos atrevimos a establecer una conclusión a partir de lo mostrado, y lo peor de todo, nunca quisimos aprenderlo.

Rechazamos lo que nos parecía imposible de entender. Rechazamos que aquella experiencia de la infancia no fuese la puerta de entrada a un mundo sorprendente y constantemente cambiante, y en su lugar lo entendimos como una vivencia permanente, una rutina cualquiera, en la que el arte se había comprometido para ofrecernos siempre aquel impacto primigenio. Crecimos, pero nunca le permitimos al cine hacerlo con nosotros. Tampoco nos permitimos preguntarnos qué era el cine cada día, para poder obtener una respuesta diferente con cada interrogante.

Crecimos, y hablamos del cine. Creamos las revistas, en donde transmitíamos y compartimos nuestra pasión por aquello que tanto nos fascinaba. Sin embargo, ante la noticia de un estreno futuro, empezamos a desvivirnos por los avances, por las primeras fotografías. Cada día nos traía una primera imagen, la incorporación de un nuevo actor, la revelación de un detalle de la trama, y conocer aquellos detalles generaba aún más expectación. Entonces llegaba el estreno, y nuestras revistas no hablaban nunca de la película, como si ni siquiera se atrevieran. En su lugar, publicamos un suculento artículo en forma de retrospectiva sobre películas semejantes estrenadas en el pasado. ¿Dónde estaba el cine en todo aquello? Habíamos esperado meses para disfrutar de algo que ahora nos limitábamos a consumir en dos horas y a olvidar con la misma fugacidad.

No importaba. Ya que no entendíamos del todo, no nos quedaba más remedio que perseverar mirando siempre hacia el futuro, anclados en la expectativa permanente. Creamos la cultura del evento y nos olvidamos del cine. Si tanto nos apasionaba aquella experiencia, ¿por qué no querer aprender más de ella? Nadie nos contó que el cine era un lenguaje. Aprendimos a rechazar todo cuanto no entendíamos de manera automática.

Por eso nunca supimos apreciar las películas que no hablaban de nosotros. Nunca aprendimos a penetrar en ellas aún cuando no tocasen directamente la sensibilidad de nuestro momento vital. Nadie nos explicó que toda película era una enseñanza, una oportunidad de aprender, con las malas películas sobre cómo debería hacerse en realidad, y con las buenas, para permitirnos soñar y sorprendernos con la certeza de que nunca existiría un límite.

Nuestra reacción frente al arte siempre fue lo más importante, lo más hermoso, lo que importaba al fin y al cabo. No existían herramientas ni capacidades de juicio sinceras y objetivas que hallasen la auténtica verdad de una película, si era una mala obra, si era fallida o si era un filme digno de ser considerado, ni a aprender a separar aquellas cualidad, en la medida de lo posible, de lo que nos gustara o no personalmente, de nuestra reacción inmediata. Así fue como creamos la cultura de lo relativo. Con el resto de artes, todos callaban. Pero en el cine, todos tenían potestad para sentenciar no ya su propia visión, sino las afirmaciones más categóricas jamás formuladas. “Peliculón” o “bodrio” estaban en nuestras bocas con una ligereza y una irresponsabilidad de la que no éramos siquiera conscientes.

Nadie nos enseñó a separar el tema del que hablaba la película de su valor real. Que el tema no nos sirviese como criterio definitivo para valorar el filme. Nadie se acercó a nosotros y nos dijo que el cine era un lenguaje, que cada metro de celuloide era una batalla frente al descubrimiento de ese lenguaje y a sus posibilidades de evolución, de necesario crecimiento y de fascinantes cambios, o que no importaba sólo lo que ocurría, sino sobre todo cómo se mostraba. A prestar atención en la composición de la imagen, la cercanía o la distancia frente al actor, y de cómo esa distancia era capaz de hablar sobre el personaje que interpretaban de una manera que nunca habrían podido hacer las palabras.

Que el cine era imagen, era palabra, era música, era montaje y escritura. Que era el hueco divino que las otras artes habían dejado en su infinita guerra por acercarnos a entender del todo nuestro propio sentido. Nadie nos lo contó porque, aún amándolo intensamente, silenciamos la voz del propio cine, que tenía tantas cosas que contarnos. Por eso no pudo desvelarnos su misterio último, el significado de cada una de sus imágenes.

Pero él nunca se ha rendido, sigue gritando a través de cada plano, de cada fotograma, hasta que un día consigamos escuchar su voz. Nunca se ha rendido, porque nos adoptó el día que nos conoció y sigue creyendo en nosotros por encima de todas las cosas. Al fin y al cabo existe por sus espectadores, que lo miramos. Atreverse a descubrir su nueva cara cada día, tener la valentía de apreciar que cada vez es distinto, que a veces crece más rápido que sus propios amantes, mirarle y regalarle un sí, atrevernos a escucharle a pesar de no entenderle del todo, es el mayor acto de amor con el que podemos devolverle todo aquello que hizo por nosotros.