“El tiempo presente y el tiempo pasado/ Están ambos quizá presentes en el tiempo futuro / Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. / Si todo tiempo está eternamente presente / Todo tiempo es irredimible”.

Es el comienzo del primer poema de los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot, que bien puede resumir las casi tres horas de metraje que comprenden Cloud Atlas. Y en el fondo ese es el mayor de los problemas de la película, el hecho de que su ambición es absolutamente impostada, pues su descomunal edificio argumental bien podría resumirse en realidad con una sola frase del poeta.

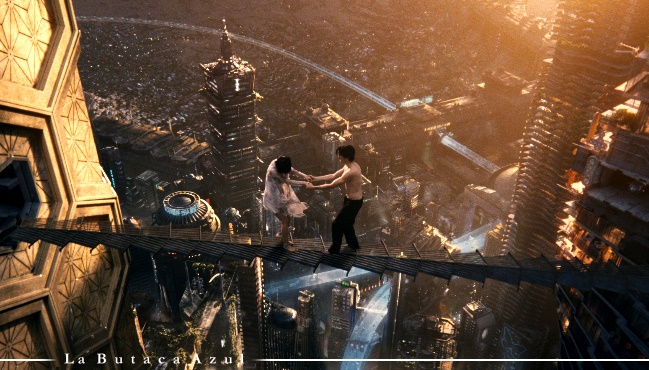

La idea que plantea la película, tal y como ocurría con la novela original de David Mitchell, es la de seis historias conectadas entre sí a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX hasta un futuro lejano y más allá, en una era posterior a la civilización moderna. El vínculo entre estas historias y las reencarnaciones continuas de los mismos personajes invitan a pensar en cómo toda acción influye en ambas direcciones, tanto en el futuro como en el propio pasado. Su premisa es sugerente.

Mientras la novela se estructuraba a la manera de las muñecas rusas, el filme explota, de manera continua y sin medida, la posibilidad de la respuesta emocional ante el montaje paralelo. Una voz en off sirve como vínculo al torrente de imágenes que generan esas seis historias, mientras la música épica parece vivir en un clímax interminable, recordándonos en todo momento cómo deberíamos sentirnos. La película termina por hacer un mal uso del manido concepto del ritmo en la pantalla, con un rechazo absoluto hacia los tiempos muertos. Que todo esté concebido en un tono extático de emoción superlativa es una forma de conseguir que nada lo esté.

La mayor fisura estética en la película no es la dirección de tres historias por parte de Tom Tykwer y otras tres de la mano de los hermanos Wachowski. Al fin y al cabo, la puesta en escena de ambos autores resulta del mismo modo inoperante. El plano estático, las malas interpretaciones y el primer plano vacío como torpes señas de identidad. El mayor de sus problemas visuales en realidad es que los realizadores hayan escogido para sus fragmentos a dos directores de fotografía diferentes, lo que confiere resultados visuales muy distintos en un trío de historias frente al otro. Así, los mejores pasajes filmados son los que conciernen a John Toll, uno de los grandes maestros que recupera aquí el virtuosismo del que hizo gala en décadas pasadas.

El exceso de maquillaje al que se ve empujada la representación para que el público identifique cada época del relato con sólo ver el aspecto de cualquier actor conduce la película a un festival de despropósitos. Muchas de las caracterizaciones se convierten en caricaturas. ¿Cómo congraciar con una película que intenta arañar la sorpresa como emoción primaria, cuando la reacción más inmediata que genera es la risa? Excesos de maquillaje que invitan a abandonar la ficción durante unos segundos.

La mediocre dirección de actores, escondidos tras esas prótesis, es otro de los problemas. El contraste entre los actores que proponen una afectación continua y sin matices con los que parecen no tomar muy en serio sus papeles invita, nuevamente, a poner en duda las pretensiones del filme. En término medio está la incapacidad de transmitir gesto alguno por parte de un tercer grupo de intérpretes del generoso reparto de la película.

La cantidad de historias genera una simplificación casi criminal de los relatos y empuja a un montaje reduccionista que termina apoyado siempre en lo puramente literario para poder avanzar. La combinación de historias parece asentada en un hábil ejercicio de montaje, pero la torpeza de su estructura es mucho menos sutil y de mayor envergadura de lo que puede parecer. Todo ese montaje disfrazado de prodigio técnico es en realidad una gran trampa que impide ver las enormes grietas que descansan en cada relato. Se trata de la clásica epopeya de falsas virtudes que no resulta difícil de desenmascarar. Porque, ¿qué pensaríamos acaso de cada una de estas historias si las contemplásemos por separado?

¿Por qué alabar una película cuyos mejores momentos e imágenes más conmovedoras son aquellas conseguidas a golpe de acumulación de efectos especiales? Una película que habla de profundas emociones en torno a un reducido grupo de personas pero que no consigue que uno solo de sus primeros planos resulte realmente conmovedor. La incapacidad comunicante de dirección, de los actores o de sus propios diálogos queda patente en esa molesta necesidad de la presencia de una voz en off empeñada en hacer explícito aquello que ya vemos, en recordarnos lo poético que resulta todo como si se tratara del interminable epílogo de un capítulo de una serie televisiva, preocupada siempre por conmover a partir del subrayado constante, consciente de la esterilidad de sus imágenes. ¿Son esas las conquistas de una película que se presenta a sí misma como un poema visual?

El resultado es que Cloud Atlas subestima la inteligencia de aquel público al que se dirige. La prueba se encuentra en una de las imágenes finales, cuando alguien señala al planeta Tierra en un plano lleno de estrellas. La Tierra tintinea a lo lejos bajo una luz azul intermitente de mayor tamaño que el resto. Todo en la película tiene que ser así de evidente, todo debe estar señalado con el dedo. Resulta irónico que, en una película de tan ambiciosa escala se nos obligue en todo momento a mirar en una sola dirección. Es esa simpleza de discurso lo que hace de Cloud Atlas una película menor.

Es necesario ser cautos con una película que se vende por su planteamiento. Parece importar más la idea de partida que el resultado de la representación. De cualquier modo, ni siquiera su idea resulta innovadora. Cloud Atlas aspira a convertirse en el entretenimiento grandilocuente que el espectador medio considera sublime, cuando en el fondo la película se aprovecha del desconocimiento de ese mismo público para urdir la más condescendiente, aparatosa y torpe historia coral construida para el cine. Cegar al espectador a partir de sus múltiples excesos. Disfrazar esos excesos de falsos aciertos. El mensaje final que parecen transmitir Tom Tykwer y los hermanos Wachowski es que una buena película es aquella que sabe mentir. Pero, ¿no era el objetivo de Cloud Atlas contar una historia sincera?