En el mundo de Wes Anderson, todo parece vuelto del revés. Todo el cine que ha visto parece haber sido visto del revés, y toda referencia parece encubierta al ser interpretada del revés y ser canalizada a la narración peculiar de historias tan originales como imposibles.

En su cine abundan el amor por los detalles, las referencias a la unidad famliar, fragmentada y a veces incluso desierta, las carencias afectivas de unos personajes histriónicos que se han autoimpuesto una autoflagelante búsqueda de nexos de unión hacia las personas por las que sienten afecto. En el desarrollo de ese proceso personal el director da importancia a los objetos, a los recuerdos y a las historias pasadas, que siempre se hacen presentes en el hoy y que afectan a todo lo que éstos hacen.

Esta vez, en la que seguramente sea su obra más madura, coloca un tren como metáfora de la vida. Un tren que sigue un camino marcado, un camino impuesto por unos padres que no supieron o no pudieron dar las herramientas adecuadas a sus hijos y éstos intentan seguir el sendero. Pero en el cine de Wes Anderson incluso los trenes se pierden y abandonan su camino. Los tres protagonistas abandonan el camino trazado y se embarcan en una búsqueda de su propio yo en la que todo les influye y los moldea hasta descubrir quiénes son realmente.

Y en ese tren, a pesar de haber sido un camino con el que no estaban a gusto, dejan su influencia en cada persona con las que se encontraron, aportan su grano de arena sin saberlo, en cada una de esas vidas, y hacen que éstas también florezcan, seña inequívoca que da Anderson a la importancia de los inicios, de los comienzos.

Camino itinerante, pintoresco y confuso, pues no está marcado tal como las vías del tren y el movimiento es tanto hacia delante como hacia atrás. Camino que les obliga a irse abandonando a lo más esencial, a lo que consideran realmente importante y a dejar todo lo demás atrás.

Y finalmente una secuencia de reconciliación maternal, en el que sobran las palabras y en las que el director usa por primera vez el primer plano, naturalista y emotivo, que resume todas sus obsesiones familiares en una mirada de perdón incondicional.

La estética de la película está a la entera disposición de los colores elegidos (azul turquesta por doquier) y de la habitual puesta en escena que el cinemascope brinda a las tracerías visuales del realizador. Podría asegurarse que éste es de lejos su filme más preciosista, de mejor acabado visual, en el que parece haber cuidado cada plano con mimo y que haya hecho también el sendero que recorren sus personajes, pues por primera vez se despoja de muchos elementos ajenos que encaminan su película (aún más) a su visión personal de una forma total.

Magnífica idea la ficción de un corto previo a la película, que no es más que un flashback que influye directamente a la historia de la cinta, rodado con una estética exquisita y capitaneado por una Natalie Portman en estado de gracia que se come a su interlocutor. Finalmente la carga emocional de ese episodio corto termina por configurar la necesidad dramática de uno de los personajes, hasta el punto de estar representado en la propia ropa que lleva. Anderson plantea así un mundo imaginario de los sentimientos que se manifiesta en el plano terrenal en forma de símbolos constantes.

Ese mundo de excesos asombrosos, esa falta de estructura originaria (el director juega a reinventar los clímax y a huir de la estructura tradicional, y en el camino está a punto de convertir su travesía mística en un sinsentido), ese material que va y viene, ese ensimismamiento con su propio universo, está a punto de fagocitar la película y convertirla en un mero monstruo de su invención que acaba engulléndose a sí mismo, ahogado en sus contínuas reglas absurdas. Pero la creencia y firmeza absoluta del autor en la historia que cuenta y su constante evolución ayudan a evitarlo por momentos.

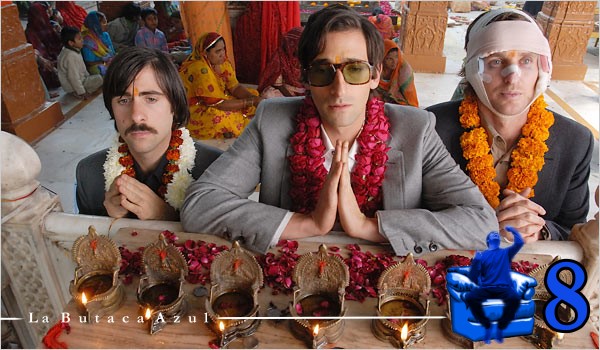

Lo que queda finalmente es una historia de ida y vuelta, un camino trascendental para tres personajes construidos bajo las estrictas reglas del mundo surrealista del director y sus compinches, que funciona bajo metáforas en bruto (la falta de escucha y entendimiento de uno de los hermanos está simbolizada en unas vendas que tapan sus oídos durante toda la película) y un humor escondido y minimalista (Adrien Brody, que por momentos parece perdido, construye su personaje en base a esa idea, como hiciera Bill Murray en el resto de la filmografía de Anderson), bellamente filmado y con una idea en el fondo clara y sencilla: la de aprender a valorar lo esencial, bajo un prisma estético barroco y rocambolesco.