Tal vez la virtud más evidente en la forma de hacer cine de Mia Hansen-Love, y también la más envidiable para cualquier narrador contemporáneo, sea la exquisita sencillez de su manera de filmar, y cómo es capaz de concebir historias profundas y ambiciosas con sublime ligereza, tanto que en una lectura superficial sus múltiples conquistas podrían pasar desapercibidas por completo.

La directora de El padre de mis hijos (2009) escribe un relato con alma autobiográfica: el primer amor entre dos adolescentes, la ruptura y el reencuentro. Una historia de apariencia intrascendente pero de poderosas emociones en su interior. Diez años de relato condensados en hermosas elipsis, tal vez el recurso narrativo mejor utilizado por la autora para componer un notable ejercicio de cine como registro de la memoria, fragmentada y dispersa, contundente en sus momentos duros; fluida, ágil, vivaz y llena de libertad en ese desarrollo de improvisado aspecto.

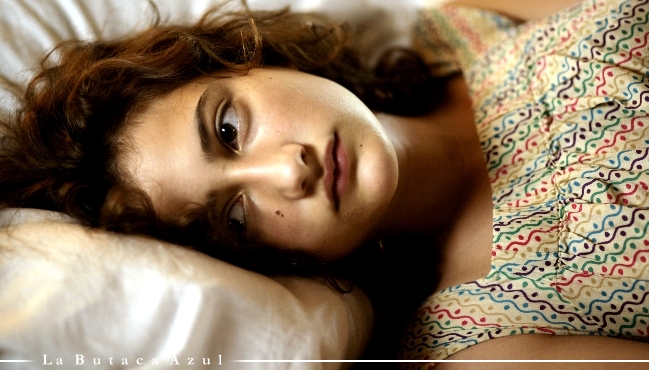

Su protagonista es Camille, un entrañable papel encarnado en una sublime Lola Créton. La adolescente resiste la caracterización forzada cuando su personaje se vuelve adulto, a pesar del aspecto de impostura que conlleva la arriesgada decisión de mantener al mismo actor en edades tan marcadamente diferentes. Sus miradas sostienen buena parte de la fuerza del relato, cuentan las sensaciones del personaje antes de ponerlas en palabras. En ocasiones ni siquiera es necesario, su rostro habla por ella y por su directora, apoyada siempre en sus reacciones y sus gestos para componer una película basada en la pulsión de los cuerpos que se acarician, se desean, se buscan y se encuentran apasionadamente el uno en el otro a través de la pura unión física. Un cine de lo sensorial, si se quiere, pero sin perder nunca de vista la trascendencia vital del personaje.

Camille vive la ruptura del primer amor como el fin de su vida. Parece un hecho traumático necesario en la historia de cualquier adolescente, pero su mirada parece revelar que se trata de algo distinto, como si estuviese escrito. Es lo hermoso de Un amour de jeunesse, que a pesar de contar vivencias afines a cualquier espectador, la pasión de lo narrado parece hacernos enfrentar a algo muy diferente, a algo sincero, único y especial. Hansen-Love coloca a su protagonista como estudiante de Arquitectura y pronto revela las intenciones de refugio espiritual del personaje a través de una bonita y luminosa relación con aquel arte.

“No has diseñado una residencia para estudiantes, sino un monasterio”, le manifiesta uno de sus profesores. “Ya no me pesa la soledad”, lee otro profesor en su diario, cuando lo encuentra tirado en el suelo. Al igual que la fecha en la que nos encontramos, que se nos revela (a veces de manera forzada) de formas esquivas, los verdaderos sentimientos de Camille en su edad adulta se vuelven impenetrables, indescifrables. Ya no es aquella niña apasionada y absolutamente sincera. Lo que importa ahora es el exilio, y el viaje de regreso de la experiencia del dolor extremo. Crecer, en definitiva.

Confiesa la directora que la película no sólo es autobiográfica, sino que la ha trazado con la intención de narrar su absoluta incomprensión hacia el sexo opuesto. El filme no es un debate entre hombre versus mujer, ni mucho menos, pues en ocasiones también nos será difícil entender algunas decisiones de la protagonista femenina. Al contrario, se convierte pronto en relato universal sobre la simple cuestión de no entender nunca del todo las decisiones de los otros seres, ni siquiera las del ser amado.

Su película está llena de ingenuidades en su construcción. La creencia del amor eterno sustentada en el destino, y no en el compromiso, por ejemplo. ¿Pero acaso no es esa ingenuidad necesaria para poder filmar una caricia tal y como lo hace? ¿Acaso no hace falta una sensibilidad especial que abandone la coherencia en el relato para centrarse en las miradas, en los rayos de sol, en los silencios y en atreverse a filmar el discurrir de la propia vida, esa que se escapa de entre los dedos y que parece imposible de representar?

La trascendencia de la obra parece diluirse entre los pliegues de su genial narrativa. No está recubierta de sencillez e inocencia, sino construida a partir de ellas. De ese modo se hacen casi imperceptibles los hallazgos en su tempo narrativo, en la utilización de la banda sonora, en su profunda reflexión entre arte y memoria o en el sentido estético de una puesta en escena que no se preocupa en demostrar su simplicidad, sino que se limita a filmarla. Qué difícil se hace encontrar ese imposible equilibrio. Mia Hansen-Love lo ha encontrado aquí, al atreverse a hablar de sí misma.