El paso del tiempo ha permitido comprobar que Tony Kaye es uno de esos directores que consagran su filmografía, de manera inconsciente, a rodar la misma película una y otra vez. Los mismos temas, las mismas inquietudes, que mutan de rostro y de contexto en la búsqueda de la película perfecta, de la sublimación de su mensaje. La narrativa de Kaye apenas ha evolucionado desde su ópera prima, la intensa American History X (1998), aquel trabajo más propio de un proyecto de fin de carrera de audiovisuales con grandes ideas en su interior que un film de auténtica solidez. lo que convierte la experiencia global de su cine en una sutil pieza de cámara que ofrece pequeñas variaciones en torno a un mismo tema.

Lo que interesa al realizador es construir el retrato de un ser humano y reflejar, en su trabajo diario e incansable, las verdaderas razones que hacen de los valores del hombre de a pie un auténtico héroe. No quiere hablar de un individuo que alcanza el éxito o la celebridad. A Kaye le interesan las historias anónimas, y mientras disecciona una sociedad con la que está en desacuerdo, filma en su interior los gestos de apasionada desesperación que le dan sentido a la existencia humana. Es ese contraste, el de la espiritualidad exacerbada en un contexto de absoluto dramatismo, el aspecto más sugerente del cine de su director.

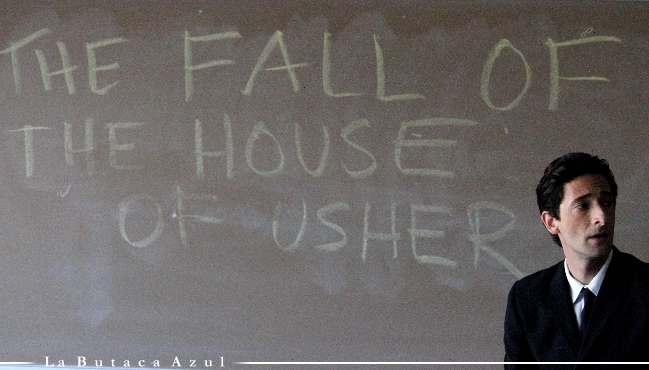

Si en American History X el protagonista intentaba redimir una vida dedicada a la violencia como expresión de su descontento vital, o en Black Water Transit (2009) un padre intentaba evitar la condena a prisión de su hijo, el discurso del autor se amplifica cuando coloca el centro de su huracán en la figura de un profesor de instituto. La educación como factor explicativo de aquella violencia. Acercarse al origen. Existe, por tanto, un discurso de mayor alcance que no sirve, sin embargo, para sobredimensionar las pretensiones de un filme que es consciente en todo momento de su frágil condición. Los mejores momentos de la cinta ocurren cuando Henry Bathes (Adrien Brody) se enfrenta a la violencia de sus alumnos mediante el poder de la dialéctica. Sus soluciones son inspiradoras, alentadoras. Casi un Club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989) que pareciera nacer de las ruinas de una sociedad devastada y no del contexto idílico de la película de Robin Williams.

Pero la película, como en el resto de la filmografía del autor, no confía en ese nudo principal, y combina esa trama con el pasado tormentoso de su personaje y otros elementos accesorios que han terminado siempre por restar fuerza al discurso principal de su autor, como si aquel mensaje que podía transmitirse con una eficacia demoledora quedase diluido por un ambicioso deseo de concebir un relato mucho más amplio que englobe muchas otras cuestiones. A partir de ahí, El profesor se va llenando de tramas innecesarias, y convirtiéndose progresivamente en un artefacto emocional y dejando de ser un dispositivo revolucionario. Ideas brillantes que quedan amortiguadas por la búsqueda de lágrimas impostadas.

En ese aspecto, la inclusión de un pasado tormentoso del personaje, que justifique su condición de profesor sustituto en la necesidad de no pasar demasiado tiempo con los alumnos y evitar implicarse emocionalmente, parece innecesaria o, cuanto menos, discutible. Ese pasado le permite a Kaye, una vez más, esconder la verdadera naturaleza de sus imágenes en un cóctel continuo de planos que combinan el presente con los recurrentes flashbacks de un trauma de la infancia que todavía no ha sido superado. El autor no sólo no confía en su trama principal, sino que tampoco cree del todo en su manera de rodarla. Al menos, cree más en producir un collage de imágenes provenientes de diferentes momentos y lugares que en una puesta en escena reveladora, con la fe puesta en que esa mezcla de imágenes sin dueño generen una sublime poesía. ¿Por qué duran tan pocos segundos esos planos de gran angular que siguen a Adrien Brody a través de los pasillos? Era una maravillosa forma de sumergirnos en su valentía, en sus decididos pasos hacia delante. Sin embargo el montaje de la película los absorbe, los recorta a favor de unas imágenes del pasado que se repiten sin cesar. Y ese descreimiento personal amortigua el impacto de un mensaje de arrolladora fuerza en el que sí cree a ciegas. El profesor habla tanto del sistema educativo como de la condición humana.

Puede que las otras dos tramas incrustadas en el argumento resulten aún más reveladoras para desenmascarar la auténtica condición de la película. En una de ellas, el protagonista recoge de la calle a una adolescente que se prostituye y trata de alejarla de esa dinámica destructiva en la que parece ahogada. En la otra, el director encuentra en el relato de la alumna obesa que sufre el acoso de sus compañeros el objeto necesario para su relato del mártir, ese con el que siempre termina sus películas, la catarsis existencial que parece dar sentido a sus historias y que empujan al protagonista definitivamente a perseguir sus objetivos. La primera resulta solvente por el encanto de la actriz que lo encarna y porque la dulzura de las situaciones ofrece un interesante contraste con la dureza del resto del relato. La segunda, sin embargo, es tan esquemática y previsible que funciona como convencional reclamo de un recurso impostado, y por tanto el poder de su mensaje queda amortiguado.

En sus primeras escenas, parece un error haber tomado a Adrien Brody como actor principal, dada su tendencia a la sobreactuación. El actor, no obstante, construye un personaje complejo y cercano, que sonríe para ocultar sus emociones y que sufre un complicado proceso personal cuando se encuentra solo. Cuando el personaje comienza a reaccionar de manera brusca frente a un mundo que le da la espalda y en el que encuentra en cada situación que vive una absurda injusticia, la presencia del intérprete queda del todo justificada. Era necesaria la presencia de un actor que pudiese encarnar la fragilidad y, al mismo tiempo, la rabia contenida de un personaje con un gran potencial. La interpretación de Adrien Brody da sentido al proyecto, y es en esa voz en off nada molestada, en absoluto forzada, donde la película encuentra el tono intimista que tanto claman los matices interpretativos de un actor que funciona mejor cuanto más cerca está la cámara de sus gestos. No es de extrañar la presencia de un elenco actoral repleto de caras conocidas si advertimos el enorme componente crítico del guión hacia las condiciones del sistema educativo americano.

El profesor no es una película redonda, sino apasionada y desmedida. Nunca pretende serlo, pues se trata de un filme esquemático, desestructurado e irregular ya desde su propia génesis como relato. Importa más retratar la rebelión contra lo injusto, el gesto humano, que buscar la perfección argumental. Lo que la hace triunfar es que, incluso a pesar de ese tráfico continuo que hace con la tragedia como motor emotivo para el espectador, sus planos están llenos de humanidad. No ya en la actuación de un actor que soporta el peso de la película, sino en cada frase, en cada intento de cambiar las cosas. En cada palabra de aliento. De repente, el cine se vuelve una herramienta, un canal. Se vuelve la manera más poderosa de transmitir un mensaje. O de suplicarlo.