He aquí la Quinta Sinfonía de un compositor de imágenes. Una obra magna que poco pertenece a las películas de su tiempo, quizás ni siquiera a su época. Si el cine es definitivamente el lenguaje de las imágenes, El árbol de la vida supone la culminación del sueño de un arte que ha buscado durante toda su existencia la celebración de una historia capaz de ser contada sin palabras.

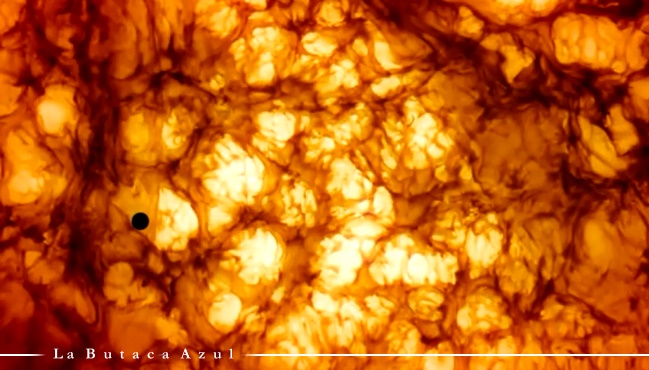

Decía Gustav Mahler que “una sinfonía debe abarcar el mundo”, tal como lo abarca el filme, que se remonta al origen del universo. Sentenciaba un crítico con respecto a la película de Terrence Malick que se trataba de una obra cinematográfica comparable artísticamente a la Capilla Sixtina. Dos afirmaciones que evidencian cómo El árbol de la vida ha sido capaz de elevar el cine a la misma capacidad expresiva y artística que pudieran tener la música o la pintura.

El cine ha buscado con pasión en su primer siglo de vida la manera de demostrar cómo un solo gesto lleno de significado basta para que valga la pena contar una larga historia. Terrence Malick se ha atrevido a buscar ese gesto desde el mismo origen del universo, y se detiene a filmar a través del tiempo cada vez que lo encuentra.

Ese gesto abraza dentro de sí la piedad, el perdón, el afecto. La gloria, única palabra utilizada para él durante toda la película. Cuando la narración llega finalmente al ser humano, la historia se detiene. Quizás porque ese gesto en el hombre resulta más complejo, más racional, pero también porque Malick desea compensar la grandeza de las imágenes de la creación del mundo con el protagonismo del ser humano para darles la misma importancia. La sensación que queda, a través de un montaje prodigioso, es la sobrecogedora certeza de cómo la energía universal termina en posesión del hombre como silenciosa herencia.

Conviene alejar de El árbol de la vida a aquellos que utilizan el cinismo como mecanismo de defensa ante lo inenarrable. La utilización de imágenes del espacio o la presencia del mar o de las nubes como elemento narrativo no implica necesariamente que la película se presente a modo de fábula new age, como han querido hacer ver aquellos que sólo entienden el cine de una única manera.

Es cierto que El árbol de la vida es cine no narrativo, en tanto que no obedece a las convenciones propias de la película tradicional, y que eso exige en nosotros una mayor disposición que frente al cine tradicional. Su estructura en tres actos sí es clara, como en todo Malick, pero su modo discursivo no tiene precedente alguno. La radicalidad de su planteamiento, la enormidad de sus pretensiones, lo conciso de sus intenciones y lo irrepetible de sus resultados lo sitúan en un lugar al que, en la última década, sólo Pozos de ambición (Paul Thomas Anderson, 2007) se había atrevido a llegar.

Puede que Malick se detenga metafóricamente en los años cincuenta para encontrarse con la historia de una familia porque, en el fondo, el mundo contemporáneo le resulta violento. El realizador desea contar las bondades de un mundo que apenas es capaz de encontrar en el presente. Todo su cine es una plegaria hacia la vuelta de ese antiguo mundo, o al menos, de un pensamiento más puro que redima al ser humano de su caótico presente. La naturaleza siempre ha sido en Malick un personaje más. Esta es su película más importante en tanto que no sólo es protagonista, sino que se muestra como madre creadora tanto de sus personajes como de todo lo que ocurre en ella.

En Malick, lo aparentemente narrativo es la puerta de entrada a un lenguaje fílmico desprovisto de todo artificio, el logro sobrecogedor de haber encontrado unas poderosas e intransferibles herramientas para contar sus historias. En sus tres últimas películas, realizadas tras un silencio de más de veinte años, puede hallarse una evolución que culmina en ésta. Si La delgada línea roja (1998) se atrevía a contraponer la maldad del ser humano frente a una naturaleza testigo de sus horrores, El nuevo mundo (2005) puede considerarse por fin la película en la que el director es del todo él mismo, en plena consciencia de aquel lenguaje con el que abandonar la narración tradicional y centrarse en todo aquello que sí le interesa filmar. Desde luego El árbol de la vida integra y perfecciona esa manera única de entender el cine para contar la que quiere ser historia de todas las historias.

También en Malick, el cine es entendido como montaje, pues su narración-río no puede entenderse sin la manera y la forma en la que están tratadas y ordenadas sus imágenes. No se trata de renunciar a la belleza de la imagen ni a la significación del plano como instrumento narrativo, pues no es descabellado afirmar que la película contiene algunos de los planos más hermosos quizás de toda la historia del cine. Se trata de entender el montaje, la única disciplina que pertenece exclusivamente al arte cinematográfico, como el elemento narrativo definitivo y el único que consigue unir la intención discursiva con la significancia de las imágenes.

Criticar el montaje que entrecorta los gestos y los reduce a pequeños fragmentos es hacer hincapié en una subjetiva e insustancial cuestión de decisiones de estilo. Asumir que esa decisión artística es también parte del tesoro visual que está teniendo lugar resulta indispensable para disfrutarla del todo.

El árbol de la vida se permite, una vez ha llegado a la edad del hombre, en mostrar la complejidad de sus gestos a través de un lento discurrir que da la oportunidad de filmar la gracia, la gloria, como Malick quiere llamarlo, pero también la oscuridad y los pensamientos tenebrosos y destructivos de su interior. Parece querer apelar con ello a la condición única del hombre en la historia del mundo, el único ser que ha pisado el planeta capaz de convivir con la consciencia de poseer esa dualidad dentro de sí mismo.

El resultado, el momento en que los niños asumen esa doble condición, el día en que los niños aprenden a convivir con aquello en su interior, bien vale la existencia de esta película tanto como de todo el cine realizado en los últimos tiempos.

De poco sirve ya mencionar lo inaccesible y aletargado del cine de Terrence Malick, propio de un universo artístico muy particular pero que necesita de la gran industria para conseguir edificar la enorme escala de lo representado, o que la poesía literaria que contienen sus contadas palabras respire en la película únicamente como contrapunto a las imágenes, verdaderas protagonistas de la historia, historia de todas las historias.

Tal vez sí sirva celebrar con júbilo que uno de los mayores poetas que ha dado el cine se haya atrevido a tanto. Que un autor que no tiene que demostrar nada haya escogido una historia tan pretenciosa, tan excesiva, tan colosal y a la vez tan intimista, tan indescriptible, tan diferente, tan atemporal, es desde luego un motivo de celebración. En ella Malick ha encontrado su limbo definitivo: ese último no-lugar, en el que confluyen todos los recuerdos del niño protagonista.

Tal vez el único objeto fílmico con el que pueda compararse sea con 2001: Una odisea del espacio. Al igual que ella, tanto como con Gustav Mahler, como con Miguel Ángel, la obra de arte termina por superar al propio autor tanto como supera nuestra limitada mirada ante las cosas. El árbol de la vida lo es, por encima de todas ellas.