Desde que Goro Miyazaki, hijo del maestro Hayao, fuese designado como director de Cuentos de Terramar (2006), se disparó la alarma entre aquellos que admiran las obras concebidas por el Studio Ghibli. No era el caso de Isao Takahata, un autor que también había firmado algunas películas del estudio bajo una visión diferente. Se trataba de designar a un sucesor, a alguien que continuase la labor del fundador de la casa de sueños nipones.

A partir de ese momento, cada nueva película de Miyazaki (padre) se considera con mucho más valor, pues cualquiera de ellas bien podría ser la última. Y a su vez cada nueva película del estudio se mira con lupa, buscando en ella al auténtico heredero del trono. Hiromasa Yonebayashi firma la nueva película del estudio pero sin alarde autoral alguno. Se limita a llevar a la pantalla, de manera artesana, un guión del propio Miyazaki tal y como él mismo la hubiese realizado.

Y como frente al resto de películas de la factoría que han sido firmadas por otras manos, se trata de una obra menor. Dulce, entrañable, y con todo el encanto del resto de sus películas, pero menor al fin y al cabo. Bien lejos está de los discursos de múltiples lecturas de aquellos filmes de Miyazaki que realmente han trascendido. Lejos está de la habilidad de aquellas obras capaces de entretener a los niños y de ofrecer una historia profunda a los adultos.

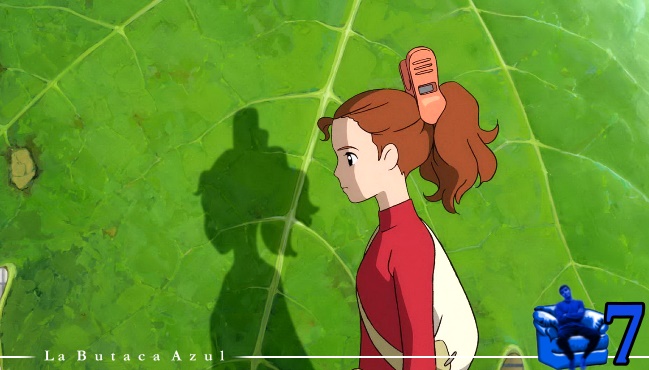

Es esta una obra infantil, concebida para el público infantil, en la que tienen cabida tanto la supervivencia como la ternura. Y en esa certeza uno debe disfrutar otro tipo de película que no va dirigida a nosotros, sino a otro tipo de público, o cuando menos, al niño que todos llevamos dentro, pues Arrietty sabe hablar de tú a tú con ese niño interior con una naturalidad asombrosa.

La película permanece impregnada de esa cualidad de todas las obras de Ghibli para hechizar al instante. Basta señalar la primera secuencia con la que se abre el filme. Una escena de media hora de duración en la que los seres diminutos tratan de hacerse con un terrón de azúcar de la cocina de los humanos, casi en absoluto silencio. Son esos momentos los que se elevan por encima del resto del cine de animación, los verdaderamente valientes, al igual que lo son sus personajes.

Sobra a estas alturas hablar del discurso de la naturaleza siempre presente en el cine de Studio Ghibli. Ni que decir tiene que Arrietty continúa esa tradición. En su búsqueda de la bondad en un mundo hostil radica uno de los mayores tesoros de la película, pero también en su amor por mostrar la belleza del mundo exterior, aunque enfrentarnos a ella también suponga encontrarnos con un sinfín de peligros.

Esa es la vida para Miyazaki. Un lugar apasionante, en el que no vale la pena vivir si uno no es apasionado. Un lugar en donde habitan la maldad y el peligro de una manera inevitable, pero que está dispuesto a devolverte la sonrisa siempre que se la otorguemos. En sus dibujos está su manera de ver el mundo. En su forma de mirar sigue estando una de las esencias más poéticas que jamás nos regaló el cine. Le suceda quien le suceda.