Sería evidente, y demasiado tentador, recurrir a películas como Malas tierras (Terrence Malick, 1973) o La carretera (John Hillcoat, 2009) para explicar de forma superficial un film como Faro, en el que un padre y su hija también emprenden una huida para salvar sus vidas, cuando en realidad está bebiendo de una tradición bien distinta. Por la propia formación del mito que persigue habría que remontarse a Los proscritos (Victor Sjöström, 1918), para entender de manera más precisa el lugar de donde proviene el espíritu de este otro relato

Lo que empuja a la huida es un asesinato cometido por el adulto. El bosque en el que se refugian padre e hija se convierte, de manera incuestionable, en un limbo regido por otras leyes que pertenecen a la naturaleza y que parece haberles perdonado sus actos del pasado. La supervivencia se transforma en el sereno caos con el que hay que lidiar ahora y día tras día. Y la virtud de Fredrik Edfelt es la de no subrayar las cualidades de aquel hermoso lugar, en el que se ocultan ambos, para evitar que las imágenes de postal se superpongan al delicado dibujo de personajes que confecciona el realizador.

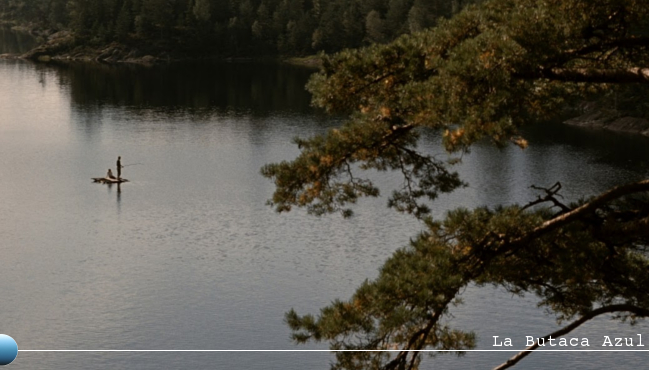

De ese modo la composición en torno a paisajes vs. personajes, que podría ser por completo anodina, se revela sorprendente. No hay ninguna intención acerca de que el lugar exprese el estado anímico del padre o de la hija. Al contrario, toda la acción parece situada en un auténtico no-lugar, una especie de paraíso perdido en el que las figuras de ambos se desdibujan en la lejanía. Cuando el adulto habla de Faro, la ciudad portuguesa que visitó y se convirtió en un destino idílico al que volver, el bosque se revela como la representación inmediata de ese edén al que los personajes ya no pueden regresar. Los personajes atrapados en sus deseos, en una nada incierta que los ha liberado de sus errores pasados pero que también les niega toda posibilidad de vuelta a la realidad

La cámara de Edfelt no subraya ni juzga lo que contempla; se limita a observar el refugio, a presenciar cómo la niña se hace mayor, a examinar de qué son capaces dos personas que se han liberado de todas las ataduras. La propia cámara se ha convertido ella misma en un refugio: el de una intimidad que ya nadie nunca podrá compartir. En términos abstractos, Faro puede entenderse como un cuento simbólico en torno al encuentro con un mundo que ha desvelado su auténtica cara. En ese proceso la niña pierde su inocencia al tiempo que el padre pierde toda certeza sobre la vida. Pero el relato no abandona nunca el extraño realismo que golpea sus imágenes: la sencillez de sus planos y la ausencia de todo énfasis de la puesta en escena colisiona con la misteriosa y poderosa presencia del propio bosque, inevitablemente presente en todo plano de la película.

Por todos esos elementos, conjugados entre sí, Faro termina siendo una película llena de sensibilidad y profundamente descarnada, abstracta pero al mismo tiempo apegada a lo terrenal, hermosa y al mismo tiempo terrible. La belleza de poder encontrar, en esas imágenes, sentimientos tan antagónicos como los sugeridos hacen de este pequeño filme sueco una obra valiosa con identidad propia al que vale la pena acercarse.