Para insuflar vida a los gigantescos robots que defienden el mundo, dos personas deben unirse en comunión perfecta, no sólo ejecutando al unísono los mismos movimientos, sino compartiendo sus sentimientos y pensamientos en un sofisticado vínculo neuronal. La pareja unida se revela como el único arma con la que derrotar a la amenaza del exterior.

Seguramente esta sea, a su modo, la mayor y única declaración de amor posible en el universo imaginario de Guillermo del Toro. Una película romántica obligada a subyacer bajo el protagonismo de un diseño de producción de proporciones descomunales. Mako y Raleigh encarnan la relación que del Toro siempre le negó al primer Hellboy y que convertía al personaje en un alma errante. Los amantes hablan idiomas diferentes, e incluso luchan el uno contra el otro, pero el encuentro les ha cambiado y el germen de la primera mirada no tarda en transformarles.

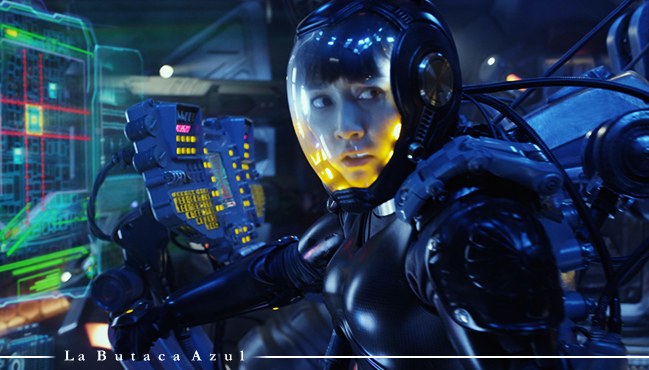

En Pacific Rim se desarrolla un romance que aflora en un mundo tecnificado pero también una película idealista porque, incluso en el escenario del mayor de los Apocalipsis, las naciones de todo el planeta se han unido para poder enfrentarse al enemigo común. Y los demonios no vienen desde tierras lejanas sino desde el interior del propio planeta. Allí, en la profunda oscuridad de una fosa, se encuentra el portal por el que acceden con el deseo de colonizar la Tierra.

El filme no abunda en explicaciones, ni las necesita, porque sabe que el público fiel al realizador se regocija con las situaciones que posibilita la premisa fantástica. Estamos ante un espectáculo que prima el puro regocijo ante la imagen frente a toda consideración argumental o estética, quizá el equivalente a las sensaciones de los primeros espectadores de cine al descubrir el invento. La fascinación de la mirada, el puro placer de mirar. Aquella atracción primigenia aún continúa pero hoy, una vez perdida la inocencia, el objeto de esa fascinación es la criatura imposible que hace realidad los sueños de la infancia.

¿Es peligrosa esa fascinación? Para algunos, la expresión “alimentar al niño que llevamos dentro” se ha convertido en un arma con la que privar al cine de su capacidad reflexiva. Aquello dejó de ser, mucho tiempo atrás, una expresión inocente para convertirse en el conducto perfecto de una cierta permisividad. Pero existe una sutil diferencia entre la hermosa necesidad de nutrir esa ingenuidad interior y entregarse a la continua alabanza de cierto tipo de cine. El peligro no es dejarse fascinar por lo visual, sino pretender que la (in)cultura del evento se imponga sobre la experiencia cinematográfica profunda. Conviene colocar a Pacific Rim en el lugar que le corresponde.

Si el filme no tiene ningún pudor en abandonarse a los encantos de la pirotecnia visual no es sólo porque encuentre en el tamaño de sus héroes un reclamo en sí mismo, ni tampoco por la suntuosa y excesiva paleta de colores concebida por el soberbio Guillermo Navarro, sino porque las capacidades narrativas de del Toro como realizador no igualan el nivel de su inagotable imaginación. La palabra se ha vuelto un obstáculo, la puesta en escena sigue siendo tan rígida como el primer día y los tópicos se han convertido en un lastre inevitable. Aún a pesar de esa fascinación por la mirada, la película más grande jamás concebida por el autor es mucho más interesante cuanto más pequeña se vuelve.