Justo en el peor momento de su vida, Lars von Trier se encontró con lo que llevaba años buscando. Habría logrado despojarse ya de sus devaneos absurdos con la imagen y empezaba a tratar el uso del encuadre como algo sin importancia. En su película anterior, Anticristo, justo cuando se encontraba preso de una fuerte depresión, el realizador encontró por fin el tono visual imponente con el que está filmando el resto de su obra.

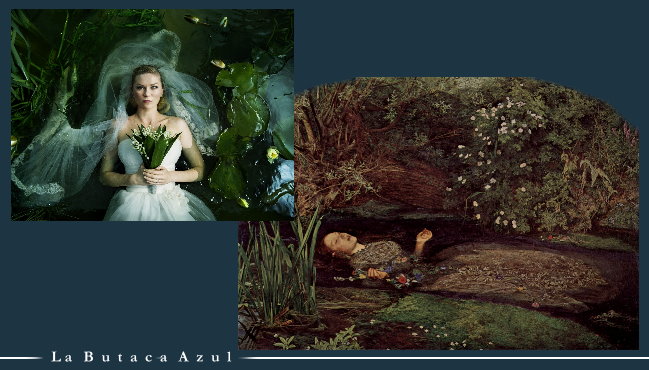

Su capacidad de hacer cine se ha vuelto tan poderosa que sus imágenes parecen tener el poder de la clarividencia, como si todas ellas pudiesen ir mucho más allá de lo que quieren contar. Se fascinan a sí mismas, se detienen a contemplarse, y su poder narrativo es tal que la película bien podría estar contada sin necesidad de un solo diálogo. Es posible que las películas del director en el futuro estén contadas tal y como los prólogos de sus dos últimos filmes, filmadas a cámara súper lenta y con un poder evocador sin parangón en el cine contemporáneo.

El ser humano es torpe y despreciable. Así ha sido siempre el mensaje de von Trier, haciéndose más visible con cada película, hasta culminar en la primera escena de Melancolía, en la que una limousina no puede tomar la curva de un camino angosto. En esta, quizás su mejor etapa, el discurso vuelve a multiplicar sus vibraciones. Si en Anticristo el relato estaba construido en base a demostrar la maldad innata del hombre, Melancolía cuenta cómo se acerca un planeta a la órbita de la Tierra y amenaza con destruirlo. El ser humano no es sólo despreciable, sino que merece desaparecer del todo.

El director intenta con ello arrastrarnos una vez más a esa desesperanza interior que él vive con tanta intensidad. Melancolía es la culminación de cómo convencer de la desesperanza vital a través de una narración de poderosas imágenes, pero no por un momento, durante lo que dure el relato, sino que esa desesperanza se instale en nosotros como un verdadero pozo sin fondo, y que para el cine sea también el fin de todos los relatos. Que nada pueda contarse ya después de Melancolía.

Después de ese preludio, que tiene el mismo sabor que las grandes obras de arte, la estructura teatral vuelve a hacerse dueña de un filme de von Trier. Lo teatral nunca abandona la ficción en el director danés. Dos hermanas, que parten el relato en dos mitades a través de sus miradas, y a través de dos actrices en estado de gracia. La primera parte dedicada a representar una boda. Una boda que no trata de otra cosa sino de actualizar la ya filmada en Rompiendo las olas. Revisitar el cine que ya se ha hecho y dinamitar por tanto las posibilidades de evolucionar. La segunda parte, donde la película se vacía. Una película diferente. El fin de todas las cosas.

A través de esas dos realidades enfrentadas, Melancolía se convierte en un tratado cinematográfico sobre cómo filmar ambas reacciones ante el Apocalipsis final. Una, siendo incapaz de disfrutar de un solo momento de nuestras fugaces vidas, o de valorar todo lo hermoso que pueda suceder a nuestro alrededor. La segunda, la desesperación absoluta, abandonarse ante nuestros temores y que éstos nos dominen. Dos atmósferas, dos climas distintos, dos maneras diferentes de puesta en escena, enriquecedoras y complementarias.

Puede que Melancolía sea la película definitiva de nuestro tiempo por haber mostrado con sublime precisión las dos caras con las que nos estamos enfrentando a nuestro presente, bien sea llenos de pánico o bien mediante la absoluta indiferencia.

Y es también la película definitiva de nuestro tiempo porque habla de esos miedos presentes en nuestra vida cotidiana como ninguna otra película ha sabido plasmarlo, llevando esos temores hasta las últimas consecuencias, convirtiéndolos en entidades físicas, dándoles una imagen, una identidad, haciéndolos visibles del todo en un inaudito discurso rebosante de pesimismo. Ante la magnitud de los planetas que entrechocan, el ser humano queda visto como un minúsculo grano de arena.

Esa fatalidad está presente desde el primer fotograma. No hay escapatoria. Ni siquiera lo que ocurre tendrá más trascendencia que la inminencia del fin absoluto. Melancolía es, por tanto, un enorme epílogo. El último de los epílogos.

Mientras acontecen algunos de los momentos más poderosos del filme, acompañados por el preludio de Tristán e Isolda, de Wagner, es inevitable que se instale una pregunta no exenta de un necesario escepticismo. ¿Cuál es la potencia real de las imágenes que se ofrecen y cuánta de esa fuerza pertenece en realidad a la música y no al filme?

Al fin y al cabo, uno de los tenebrosos discursos de la película bien pueda ser que nada de la belleza del mundo ha sido creada por el hombre. Por eso es justo que se lo arrebate tanto como que se erradique al propio ser humano. Es precisamente lo que ocurre con el filme, pues casi la totalidad de su belleza proviene de la música y no de la cinta en sí misma.

Melancolía se queda, por tanto, en el mismo límite al que se atrevió a llegar Anticristo. A punto de cruzar una tenebrosa puerta que no deja de insinuarse, pero que nunca se cruza del todo. La historia y las imágenes que la pueblan terminan por abandonarse al puro sentido estético, a regodearse en su belleza y a la eterna oscuridad de sus capas. Todo queda insinuado, pero nada se cuenta. Filmar un estado de ánimo.

El realizador se ha puesto tanto a prueba en la construcción argumental y en la puesta en escena que cuesta descifrarlo del todo, como ocurre con las grandes obras de arte. Su digestión es lenta, pero su poso definitivamente no es profundo. Debería serlo para considerarla la obra definitiva que quiere llegar a ser, pero lo que queda de ella en nuestro recuerdo en realidad es la condición única de sus imágenes, y no nada de lo que ocurre. En su deseo radical de acabar con el cine y con el ser humano, Melancolía se lleva también por delante su propia historia.