¿Puede filmarse la maldad absoluta? No son pocos los cineastas que se han acercado a esa posibilidad a lo largo de la historia del cine con dispares resultados. El argumento no era tan importante como la necesidad de dejar constancia a través del cine de la maldad que habita sin remedio en el corazón del hombre.

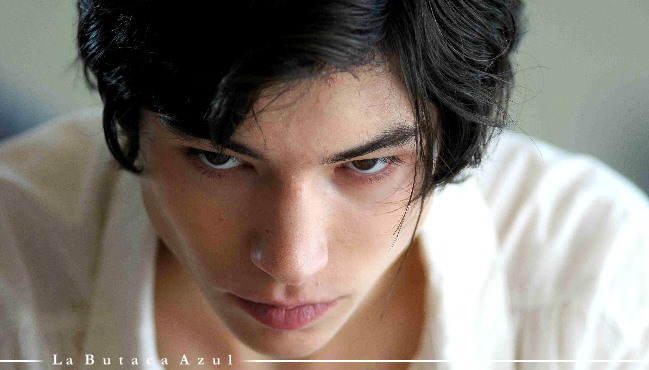

Si en La semilla del diablo (Roman Polanski, 1968) o La profecía (Richard Donner, 1976) se permitían el lujo de llamarlo Anticristo, era por el deseo de hacer posible la existencia, la representación de la maldad, como motor de la película. Aquí, sin embargo, la representación del adolescente como demonio tiene una lectura plana y, en muchas ocasiones, impostada. Se trata de un problema de índole psicológica representada como posesión infernal sólo porque ese tono resulta mucho más sugerente a la hora de llevarlo al cine y no por razones específicas.

Tampoco se acerca a la visión de la matanza del instituto Columbine tal y como lo hiciera Gus van Sant en Elephant (2003), aunque relaten hechos muy similares. La película, pues, navega entre dos aguas tratando de coger las virtudes de ambos mundos y de huir de todo defecto posible, cuando el mayor defecto es, precisamente, la ausencia de compromiso con una decisión narrativa. La película da continuos saltos en el tiempo consciente de que el relato, basado en la novela de Lionel Shriver, tiene poco que contar. Pero el film no es más inteligente por una decisión de montaje que aporta más bien poco a la construcción argumental.

Saltos en el tiempo, y también saltos expresivos, pues en ese mundo de los colores y los sentidos Lynne Ramsay sí es una gran cineasta. La película está construida a partir de un intenso trabajo de lo sensorial. Texturas, colores, estadios emocionales. Es ahí, en los planos de detalle, en la pintura roja que simboliza la sangre imposible de limpiar, o en las texturas de paredes y claroscuros entre los que vive la protagonista, donde el filme resulta relevante y no en la insípida trampa de su pretencioso armazón argumental, que necesita un corte de pelo diferente para la intérprete en cada época de la historia y así poder sobrevivir en con su ingenua impostura.

Y en esos mencionados claroscuros es donde radica el otro gran triunfo de la cinta, pues Lynne Ramsay bien sabe que abandonar su película al derroche interpretativo de Tilda Swinton es un acierto absoluto. Deja campar a sus anchas a una actriz poderosa cuya capacidad camaleónica nunca ha sido valorada del todo. A ella le debe la mayor parte de la culpa de que el filme pueda pasar de un estado emocional a otro con apenas un gesto brevemente apuntado, o con una mirada que cambia de objeto y se pierde en el vacío.

Así pues, la película habla sobre la madre del monstruo, aunque luego, en el momento de la verdad, pase de puntillas sobre la cuestión del amor maternal que existe aún después de la mayor atrocidad del niño, uno de los temas más importantes que vuelve a permanecer en segundo plano, para que Lynne Ramsay pueda dedicarse a su exhibición de estilo como si se tratase del mayor de los protagonistas.

Por tanto en Tenemos que hablar de Kevin quedan evocados la representación del mal de La semilla del diablo, el infierno de la convivencia derivado del trastorno tal y como ocurría en Misery (Rob Reiner, 1990), el retrato de la matanza adolescente tal como en Elephant pero sin su sentido de la búsqueda de la verdad, y también la fragmentación narrativa que ya existía en 21 gramos (Alejandro González-Iñárritu, 2003) mostrada aquí como un hallazgo nunca antes explorado. Es decir, ideas ya exploradas de maneras mucho más brillantes por películas en las que sí existía un auténtico compromiso con lo que se contaba sin la frivolidad de la demostración del genio creativo como principal objetivo, y cuyas decisiones narrativas estaban al servicio del relato y no al revés.

El cine bien puede convertirse en una cuestión de estilo. Hay muchas hermosas películas en donde lo más importante es cómo se cuenta, y no lo que se cuenta. La diferencia entre aquellas y Tenemos que hablar de Kevin es que el objetivo de las primeras es ver hasta dónde puede llegar el cine como instrumento expresivo. Aquí, sin embargo, la pantalla sólo sirve para comprobar hasta dónde puede llegar la vanidad de Lynn Ramsey.