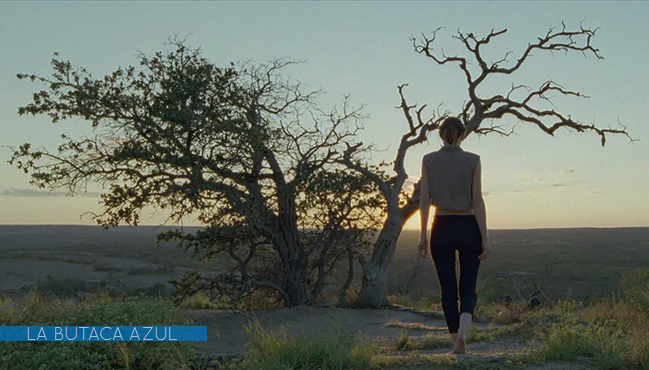

En la última secuencia de esta película dos animales de ciudad, dos amantes heridos por las decepciones y asustados por la amenaza del desamor, deciden marcharse juntos hacia territorio desconocido, huir de la civilización y alejarse también de sus propias vidas. Al hacerlo, Terrence Malick termina la película allí donde comenzaba su opera prima, Malas tierras (1973), que tenía a los mismos amantes con otro rostro y que también querían ausentarse del mundo.

El final de esta última película es a la vez el inicio de aquella. De modo que Song to Song, después de atravesar un trayecto inspirador donde se exploran formatos e inusuales formas de representación, termina regresando al punto de partida del cineasta cuarenta años atrás en el tiempo. Y la película vuelve a ese origen porque, en cierto sentido, este filme que bien podría cerrar una trilogía empezada en To the Wonder (2012) y seguida por Knight of Cups (2015) cierra una etapa que comienza a mostrar signos de agotamiento.

Una etapa que ha estado marcada por la participación de Emmanuel Lubezki, director de fotografía y principal artífice de la denominada“estética Malick”, una expresión normalmente acuñada en sentido peyorativo para referirse a imágenes de postal poco comunicantes, actores extasiados ante lo bello que encuentran a su paso. Lo cierto es que la diferencia entre el lenguaje publicitario y la estética explorada por el trabajo de estos dos artistas es fina pero sigue estando ahí: las imágenes de Malick celebran la belleza del mundo pero también evitan en todo momento celebrarse a sí mismas. Es por eso que la forma de montar el filme es otro de los grandes puntos característicos de este nuevo cine del director: una filosofía agresiva en el corte donde los planos puedan mostrar su belleza con el tiempo justo para no conducir a la pura contemplación o al ensimismamiento. Algo así como acercar el cine a la experiencia de la propia vida: lo hermoso es tan sobrecogedor como fugaz.

La manera de encontrar estas imágenes ha nacido de una experiencia inaudita de improvisación con los actores. Los amantes caminan en direcciones opuestas, se pierden aún estando en el mismo lugar, se reencuentran con la mirada, se reconocen con el tacto como si escrutasen el rostro ajeno por primera vez. Habrá que pensar en Malick algún día y en el milagro de su tratamiento del espacio. Al realizador no le importa en absoluto que los actores no conozcan el movimiento de la cámara y que miren hacia ella sorprendidos cuando el operador se acerca demasiado (Rooney Mara hace este gesto en más de una ocasión a lo largo de esta película), o que los actores no entiendan a su personaje si eso permite que una cierta sensación de verdad atraviese el plano, si las imágenes poseen la sensación de que todo puede suceder, que todo es posible, que la belleza nunca se acaba y que al cine le basta con quedarse a vivir en esa fuente inagotable.

Malick llega al límite de ese proceso por varios motivos. El más importante es que hay soluciones visuales que parecen calcadas a las que ya se utilizaron en los títulos citados anteriormente, evidenciando la posibilidad de que el trabajo de exploración del director y Lubezki haya llegado a un punto de no retorno. La relación con la música también se convierte aquí en un problema: dado que los protagonistas son estrellas de la música, lo que suena a lo largo de la cinta son temas de rock que generan un extrañamiento con las imágenes en lugar de potenciar el ejercicio introspectivo marcado por la voz en off y el trabajo actoral. Los sonidos parecen pertenecer a una película ajena, lo que invita a pensar que sólo la música clásica encaja con este tipo de estética y por tanto se produce otro encuentro más con el cliché que es, muy probablemente, lo que intentaba evitarse.

Lo más curioso de este desencuentro con los planteamientos estéticos de Song to Song es que, al mismo tiempo, se trata de la película que cuenta con las decisiones más audaces de la trilogía a la que pertenece de manera accidental. Aquella fugacidad es más frágil que nunca, aquella sensación crepuscular es más intensa, propia de una película desesperada, hecha desde las entrañas y con más alma que intelecto. Rescatar los recuerdos de la pareja a través del plano subjetivo, atravesar la habitación de una manera distinta cada vez, cómo Natalie Portman se asoma a la ventana exponiendo su cuerpo al mundo igual que expone su espíritu a la relación afectiva, o mirar a la cámara y casi tocar el miedo que se esconde en ellos…Pequeños hallazgos visuales, pequeños atrevimientos que han permitido al cineasta ir un paso más allá. Pero parece que para Malick, finalmente, un paso más allá ya no es suficiente.