La gran pantalla nos ha brindado a dos Scorseses distintos. Uno es el gran cineasta, el otro es el amante del cine. El primero ha intentado contar historias a través del cine, y el segundo ha intentado contarnos la propia historia del cine a través de su amor y pasión por el medio. Hugo debería constituir por sí misma una celebración en tanto que es la primera obra que propicia este necesario encuentro entre las dos facetas del realizador.

Es por ello por lo que, con total seguridad, el director debió sentirse enormemente afortunado por encontrarse con la novela de La invención de Hugo, de Brian Selznick, que permitía abandonar el formato documental para hablar de la pasión por el cine y abordar el mismo mensaje a través del propio cine. Es entonces cuando despoja el material de la novela de su aura de misterio y melancolía para buscar en ella el tono de fábula que le permita hablar con una menor pretensión.

Se equivocan de manera lamentable los que se acercan a Hugo como si se tratase de una película infantil, juzgando su material a la ligera, como si toda película protagonizada por un niño tuviese necesariamente que ir dirigida a un público de la misma edad, como si nunca hubiese existido la Alemania, año cero de Rossellini.

El tono de fábula le sirve a Scorsese para hallar, por fin, una película que cuente la necesidad y la importancia de aquella labor a la que, como amante del cine, ha dedicado buena parte de su vida: la conservación y restauración del legado cinematográfico del pasado, y lo hace a través de la historia de uno de sus cineastas favoritos del cine mudo, George Méliès, con quien comparte la apasionada filosofía de que el cine no es otra que el mundo de los sueños convertido en tangible realidad.

Hugo es también motivo de celebración porque ha hecho que uno de los mejores cineastas que ha dado la historia se ha atrevido, a sus setenta años, a contar su película en un lenguaje que le resulta totalmente ajeno, el 3D, como inefable conocedor de que el arte vive a través de una evolución permanente, de una búsqueda continua de nuevos lenguajes. Y lo hace considere el formato caduco o no, sea importante en el futuro del cine importante o no.

Lo utiliza como una víctima más del proceso de filmación de esta historia en el marco contemporáneo. Sabe que no por ello la película dejará de tener vigencia algún día, y que no es el formato el que decide la caducidad de la película, pues conoce bien que Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) se filmó en 70 mm, un tamaño que apenas hoy se utiliza, o que Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) se filmó en el desaparecido formato de VistaVision, obras imperecederas tanto como lo es Hugo.

La decisión es arriesgada, tanto en lo tecnológico como en el propio argumento. Es sorprendente que un cineasta siempre vinculado a la violencia desaforada de un cine insobornable se atreva con una película blanda, sin conflicto aparente, lo que puede explicar la imposibilidad para calificar la película desde el lugar del crítico acomodado que haya etiquetado al realizador italoamericano como exclusivo creador de cierto tipo de cine. Hugo reivindica la capacidad narrativa universal de Scorsese como director absoluto.

El nervio visual característico en el cine del autor de Uno de los nuestros se despliega aquí en un torrente creativo apabullante. Cada decisión de puesta en escena resulta conmovedoramente acertada, pertinente, e integra tanto el desarrollo de los acontecimientos como un lenguaje de tres dimensiones nunca antes utilizado, en el que el efecto de superposición bien puede considerarse un elemento narrativo más y por tanto la riqueza visual de la película se hace aún mayor.

Pero tal vez no sea ninguno de estos motivos el que empuje a la mayor de las celebraciones. Lo es, en cambio, la mayor habilidad de su director y la que quizás resulte menos apreciable a simple vista. Si bien Hugo es una película pequeña provista de un argumento poco trascendente, la maestría abrumadora de los colaboradores habituales de Scorsese apabulla al espectador avezado durante todo el metraje, desde los escenarios deslumbrantes y sobrecogedores de Dante Ferreti a la portentosa fotografía de un Robert Richardson que despliega todas sus cualidades de manera torrencial, pasando por un vertiginoso y perfecto montaje que bien podría enseñarse en las escuelas o una banda sonora que enriquece lo narrado (los primeros veinte minutos de película son un absoluto festival de las posibilidades artísticas del cine a partir de estos cuatro elementos).

Y la mayor habilidad de Scorsese es, en fin, la capacidad para centrar la atención en la pequeña historia que tiene entre manos e integrar las abrumadoras disciplinas artísticas en un segundo plano y no convertirlas en protagonistas.

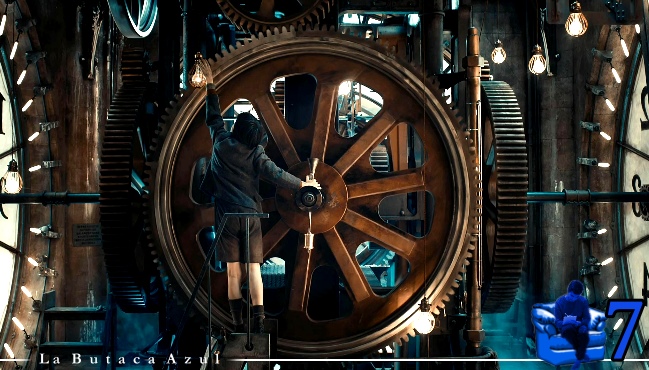

Dice el niño protagonista, en uno de sus mejores diálogos, que siente que cada persona tiene una función en el mundo, tal y como las piezas del engranaje de uno de los relojes que arregla cada día. Cuando incluso el antagonista, el vigilante de la estación, salva a Hugo de la muerte en una ocasión, o el propio niño rescata a Méliès del olvido y la ahijada de Méliès rescata al niño, se hace imposible no suscribir la afirmación en tanto que la ficción funciona como perfecta representación sintetizada de una realidad compleja que, en esencia, funciona del mismo modo.

Pero la frase de Hugo habla también del cine, y se convierte en la propia voz de Scorsese hablándole al espectador y tratando de transmitirle su profundo amor por el arte. Martin Scorsese es sólo otra pieza, la que nos traspasa el testigo. Méliès es otra, la que encarna el cine como representación física de los sueños. El vigilante de la estación es Harol Lloyd, la florista encarna a Chaplin, la pareja con los perritos el cine de Jacques Tati, el sueño del tren que descarrila encarna el cine de Eisenstein, el 3D encarna la incertidumbre de lo tecnológico, siempre cambiante, y casi cada secuencia atrapa uno de estos referentes, disfrazados de tierna fábula cinematográfica.

Es este un cine de amor absoluto, en el que no importa tanto lo narrado como la pasión, casi documental, que contiene en su interior. Frente a cualquier representación falsa del cine mudo como reclamo comercial y no como homenaje, Hugo se eleva por encima de sus contemporáneas precisamente porque lo que cuenta el filme lo hace cargado de una desesperada verdad. La verdad de un amor sincero que nunca se olvida, y que no debe olvidarse.