Michael Haneke lleva ya dos décadas, y toda una filmografía, tratando de plasmar y explicar la naturaleza humana a través de la violencia, a partir de los textos más variopintos posibles y evolucionando un ejercicio estilístico que alcanza varias cimas en distintos momentos de su obra y que aquí, en La Cinta Blanca, encuentra la cumbre.

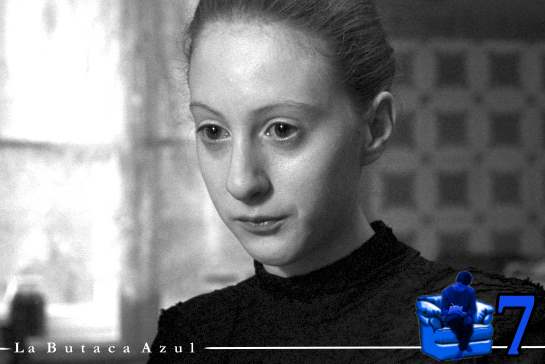

Una cumbre cinematográfica donde la puesta en escena, compuesta de planos cerrados, planificados al milímetro y con una estética sobria y depurada, en la que el poderoso blanco y negro refuerza los contrastes, las formas simétricas y la representación de un clasicismo que pronto se ve transgredido y retorcido por un director que lleva su película hacia otro lugar.

Se habla de los inicios del nazismo, de la doctrina del llamado Imperio alemán que crea generaciones desquiciadas y atormentadas por una educación severa e imposible, como fuente principal del relato. Haneke y su filme van más allá, pues pronto se desvela en realidad como un discurso universal sobre los efectos de la severidad por el deseo de una sociedad perfecta y la hipocresía sobre la que pretende construirse esa misma sociedad. Un tema que resulta del todo atemporal, vivo y actual.

La sobriedad con la que el autor filma ese pequeño microcosmos resulta desoladora. El hecho de plantear todo el argumento como gran flashback de uno de los personajes le permite entrar y salir del mismo, retrotraerse cuando le interesa, escamotear hechos importantes de la trama en función del punto de vista de su protagonista y, en definitiva, alejarse de lo emocional y de respuestas sencillas. Las diversas y enriquecedoras lecturas permanecen impresas en un cuento moral que se rueda y planifica con toda la amoralidad posible.

Asistimos a un ejercicio de estilo y de memoria que juega con la ventaja de ficcionar ciertos elementos excusándose en esa visitación del recuerdo de los hechos pasados. La manera con que Haneke cuenta su historia podría asemejarse a la de un cirujano, que disecciona con la máxima precisión y perfección posible, más que a la de cualquier otro cineasta.

A pesar de su perfección estilística, a Haneke le pierde su gusto profundo por la exaltación de la violencia en un contexto carente de dramaturgias. La excesiva representación de la violencia, unida a la sobriedad de la planificación de su puesta en escena, convierte la película en un objeto distanciado no sólo en el tiempo, sino en su respuesta emocional. Es ésta la más poderosa arma del director, una ambigüedad que se mueve entre lo impactante y lo ajeno, la única forma que conoce de atacar a la hipocresía con las mismas armas con que ésta reblandece el corazón de los hombres.

Que el relato deba apreciarse a través de esa lejanía hace mucho daño a los acontecimientos presentados. Es, a la vez, la única manera de que esta historia no sobrecoja, arranque las emociones de cuajo y deshaga al espectador con furia, pues no nos engañemos: que la planificación de Haneke escamotee la mayoría de los hechos no significa que no ocurran, y su dureza podría impedir que el discurso centrase su mirada en los pilares esenciales.

Se trata, pues, del mensaje de un maestro cineasta, que refina aquí sus procedimientos hasta las últimas consecuencias, que ofrece una de las mejores películas de los últimos tiempos, repleta de las contradicciones que siempre acompañan la obra del autor, una obra siempre plena y apasionante, decidida, valiente y poderosa, que aquí funciona tanto como documento histórico de la representación de una época, como objeto del tema favorito del autor: el germen de la violencia desatado, esta vez, en la figura de los niños.