Beethoven convirtió uno de sus últimos cuartetos en una acción de gracias a lo divino. Justo lo contrario que practica este cuarteto de instrumentistas, que viven los días previos al último recital de una larga gira de conciertos consumidos por el egoísmo. Los músicos no dejan de elogiar el gesto que supone renunciar a uno mismo para construir, juntos, algo mucho más grande que sus carreras por separado. Pero en su interior, en la intimidad de las charlas cómplices y bajo la implacable ceguera que impone la rutina diaria, el afán de protagonismo ha transformado en rencor cada aparente gesto de sacrificio por los demás.

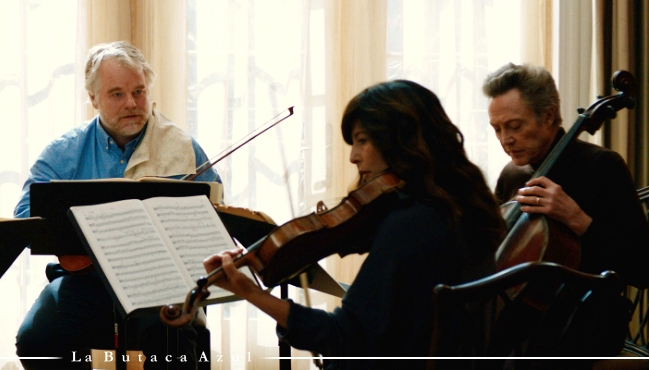

Todo convive bajo un delicado equilibrio, favorecido por la calma aparente de las tormentas que se mantienen a distancia. Sólo cuando una enfermedad amenaza con jubilar a Peter Mitchell -un sensacional Christopher Walken cuyo personaje funciona como vínculo entre todos los demás- estallan las pasiones y sale a la luz todo aquello de lo que se ha evitado hablar durante veinte años.

¿Se disolverá el cuarteto con la marcha de Mitchell? ¿Podrían mantener su identidad aún cuando otra persona sustituyera a su fundador? El último concierto explora la trascendencia del trabajo diario, la presencia cercana, frente a las limitaciones de lo físico, eterna tiranía de lo corpóreo. Qué implica el paso por el mundo y cuál es su sentido. El diálogo no sólo atañe a Peter Mitchell en el presente, sino que dirige la mirada hacia el pasado, a la fallecida esposa del músico y a su continua presencia en lo cotidiano.

Se inicia así una película de tono íntimo apoyada sobre el trabajo interpretativo del elenco actoral. Siete personajes como siete movimientos componen el cuarteto que interpretan: los cuatro miembros que forman el grupo, el pasado que encarna la esposa fallecida, el presente en forma de posible sustituta y el futuro, representado en la hija de dos protagonistas.

Pero el continuo duelo interpretativo no se traduce en una limitada exhibición de teatro filmado. Además de una estilizada planificación que prima siempre el trabajo del actor frente al plano vacío, los encuentros tienen lugar en escenarios que parecen hablar más del estado de ánimo de los protagonistas que los propios diálogos: un puente cuando la discusión quiere transformarse en un acuerdo para el bien común, un teatro abandonado cuando un matrimonio separado advierte por fin las grietas de su relación o, en fin, el propio escenario de conciertos como el espacio sublime con el que enfrentarse al mundo.

El estilo de Yaron Zilberman en su escritura y en la puesta en escena de su propio texto bien podría emparentarse con Massy Tadjedin y con una cierta mirada de nuevos realizadores que miran hacia una Nueva York cosmopolita de elegantes apariencias construida bajo profundas contradicciones morales. Ese gusto por el estilismo visual, los diálogos con continuo peso dramático y los entornos sofisticados dotan de cierta complejidad a un planteamiento a todas luces sencillo.

Zilberman está a punto de traicionar el espíritu de su ópera prima justo en su última secuencia, cuando debe arriesgarse a poner en escena la resolución de aquellas profundas cuestiones que ha ido planteando. El deseo de imprimir un mensaje positivo al último de los gestos de la película está a punto de hacer naufragar al barco en las aguas de las buenas intenciones y los lugares comunes. El realizador se arriesga al naufragio y en ese riesgo descansa ya una cierta valentía. Al igual que su personaje, Peter Mitchell, no es hasta el último minuto cuando ambos advierten que las personas de su alrededor se han convertido en lo único importante.