“Al final esta siempre es la mejor semana del año”, decía Óscar Santamaría el último día de una edición histórica del Festivalito de La Palma. Y no solo lo ha sido por celebrarse en 2020, siendo de los primeros eventos en ver la luz tras los terribles meses de confinamiento, sino por haber llegado a los números más altos en participantes y en cortometrajes entregados de sus quince años de historia. Por eso este festival, más que nunca, fue un verdadero acto de resistencia.

No era difícil que fuese la mejor semana del año, después de todo lo que ha pasado. Parece que los allí congregados estuviesen deseando un encuentro, un evento que por fin los reuniese y en el que soltar al fin, de alguna manera, todo lo callado durante esta época de incertidumbre.

No ha sido el mejor de los años, pero hay que seguir disfrutando de la vida, era una suerte de slogan que parecía repetirse a lo largo de las piezas a modo de leitmotiv con el que generar las ficciones de este año, y que superó en número a la esencia del lema original “No podemos volver a la normalidad: la normalidad era el problema”. 2020 El mejor año de tu vida (Altahay González), por ejemplo, venía a hablar de ese deseo de disfrutar del tiempo que se nos ha dado como única manera de seguir adelante, y no era el único que quería proponer aquella idea como resumen vital de esta época incierta.

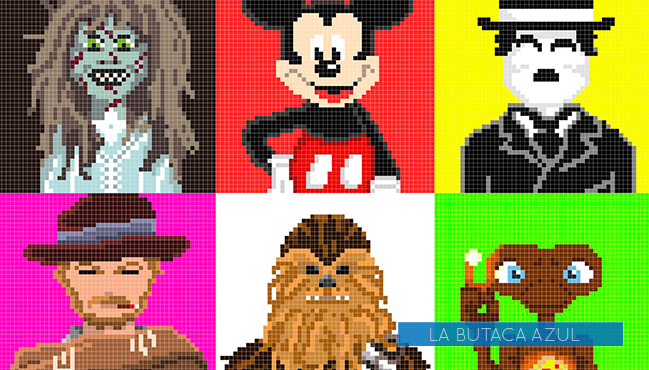

Sin embargo, hay un grueso de trabajos que siempre parten de elementos que parecen innegociables para que la ficción pueda tener lugar. “Para hacer una película solo hace falta una mujer y una pistola”, decía Godard. En el Festivalito, la sangre y las pistolas también son elementos en apariencia fundacionales para comenzar a imaginar historias. Son premisas para un conflicto que no llega a existir del todo: personajes que corren a través de las calles de Santa Cruz de La Palma, una huída que no suele tener génesis alguna y que, normalmente, tampoco acaba de encontrar del todo su sentido. El ejemplo más revelador nace del propio cartel del certamen: Chaplin, Marilyn o Eastwood representan todavía esa idea añeja del cine en la que nuestro imaginario continúa atrapado. Aún pensamos en bobinas y en ruido de proyector aunque estemos filmando con nuestro teléfono móvil. El cine ya es otra cosa. Y en ese sentido se abre una gran brecha entre el uso que le damos al cine como instrumento para contar historias. Correr, huir de algo o dispararse como requisitos para el conflicto, tratando de generar una épica sin origen y sin destino. Muy pocos aprovecharon las posibilidades de la isla como forma de hacer documental, de hacer visible lo que pervive en aquel lugar: con Aire (Sonia Hakannsson y Pablo Vilas) dos jóvenes cineastas que demuestran que el respeto por lo filmado no está reñido con construir una puesta en escena, iban al encuentro de lo real con hermoso resultado, en el que una anciana que se comunica con el espíritu trata de mejorar la vida de las personas cercanas. O Teresa (Domingo de Luis), otro gran documento que huye, además, de los peligros de la estilización visual a la hora de acercarse a la historia personal de una mujer de la isla. El ejemplo de Domingo de Luis, mención especial del jurado al mejor cortometraje, recoge la esencia de lo que supone el certamen: el cineasta estuvo barajando diversas opciones durante toda la semana hasta que finalmente descubre que la historia de esta mujer supera a cualquier otra ocurrencia. Otro documento emocionante, esta vez en forma de ficción, era el que suponía Ausencias (Juanjo Neris), conmovedor relato en apariencia basado en un personaje cercano y en sus dificultades para afrontar el día sin ser abatido por sus fantasmas interiores. Neris aquí optó por un acercamiento documental y uno se pregunta si la obra no hubiese volado aún más alto a partir de un cierto distanciamiento estético que el autor sí había propuesto en algunos de sus cortometrajes más recientes, un distanciamiento quizás imposible en este caso dada la conexión emocional con la persona a la que intenta poner en imágenes. Severiano García y Carmen Arrufat fueron reconocidos en las categorías interpretativas por esta pieza, uno por su capacidad de entrega y cercanía con respecto al personaje real, y la otra por su capacidad para, en apenas dos planos, mostrar una indefensión absoluta a través de su rostro. Otra actriz reconocida por su trabajo fue Carla González, joven y prometedora actriz que en Pieses, de Lucía Tabares, siente un flechazo al descubrir a alguien que piensa igual que ella. En esa fascinante mirada, a medio camino entre la admiración hacia el ser amado y la pura espontaneidad de la chica, puede encontrarse el verdadero espíritu del Festivalito: una cita que tiene mucho de reflexión pero también otra mitad en la que filmar lo inesperado lo es todo, allá donde la verdad asoma y la aparición de una sonrisa que no ha sido calculada le da sentido a la existencia del cortometraje en sí mismo.

Además de Aire, la conexión con el entorno y el prestar atención a la parte espiritual fue otro de los grandes temas con el que construir un relato, y no solo eso sino que este formato de cortometraje se ha vuelto ya un clásico en el certamen: la belleza del paisaje natural de los exteriores de la isla, una mujer como protagonista solitaria, y una voz en off que explique los acontecimientos o, quizás, que proponga una poética que en ocasiones no tiene demasiada relación con la propia imagen. Se trata de un formato que, por las dificultades lógicas de organizar una pieza en apenas unos días (no recordemos que filmar un cortometraje en menos de una semana necesita de un milagro para salir bien), puede resultar un instrumento interesante para poder contar cosas que se escapan a los presupuestos y a las capacidades del rodaje de guerrilla. El problema está en cómo ejecutar todo ello de manera comunicante, que el cortometraje no se convierta en una guía conducida por una voz que lo explica todo, y en una imagen innegablemente hermosa pero que no tenga ninguna función expresiva más allá de la postal.

Este año había bellos exponentes de este sistema narrativo, como el de Storni (Agustín Dominguez), la obra de un cineasta que continúa su particular odisea por tratar de entender y dar voz a la mujer, en este caso partiendo de la poeta argentina Alfonsina Storni. La pieza fue reconocida con el premio a la mejor fotografía, en gran parte gracias a unos planos subacuáticos ante los que era difícil no impresionarse, no ya por la belleza de la imagen, sino por la proeza técnica que supone. La urgencia de las imágenes que reconstruyen la vida personal de la poeta, en cambio, chocaban con ese preciosismo visual de los insertos de planos bajo el agua, rodados de una manera más combativa, más apresurada, como si el cineasta quisiera representar la pureza del universo de los pensamientos de la artista y contrastarlos con un mundo gris y hostil en el que las cosas no salen siempre como uno desearía. Otro cortometraje que giraba alrededor de esta construcción era Mayarí, de Elisa Cano, sólo que la poética en este caso viene de que el relato ya ha ocurrido antes de que la cineasta acuda a filmarlo, con lo cual ya solo queda filmar una ausencia. Y de ahí surgía toda su belleza.

De manera sorprendente, el humor, que ha sido en los últimos cinco años el gran protagonista, ya no lo fue tanto en esta última edición, donde lo emocional se apoderó de buena parte del panorama. El chiste filmado, presente de manera reiterativa en el certamen, acaparaba esta vez mucho menos protagonismo. Quizás por la situación actual, quizás porque los cineastas se lanzan a por otro tipo de formatos después de haber probado con aventuras más sencillas. Hace apenas unos meses Gazz, uno de los participantes ya habituales del festival, resumía en un divertido vídeo publicado en redes la reciente jornada de apagón en la isla de Tenerife. Aquella pieza explicaba lo ocurrido, señalaba a los responsables, mostraba la preocupación del pueblo y trataba de aniquilar la incertidumbre y la ansiedad que provocó aquel momento. Ese es el humor que necesitamos, uno que nos ayude a entender el mundo y, tras entenderlo, a tomarlo con la perspectiva suficiente. Quizás por eso el chiste filmado en estos rodajes express pueda resultar algo más improductivo, porque tienden a proponer una broma desligada de lo real y, con ello, a desligarse también de la sensibilidad del momento. Si la ocurrencia no surge para poder ilustrar algo, su sentido se desdibuja.

Pero con todo ello sí que hubo hermosas excepciones, como ya es costumbre: Casa Chano (Emilio González), propone una auténtica odisea en torno a un turista que aterriza en la isla y terminará presa de una secta a punto de organizar un sacrificio humano. Una pieza de no pocas ambiciones, pero ejecutada con el desapego necesario en este tipo de ejercicios. Lo interesante que plantea Emilio González en sus despreocupadas y divertidas piezas es que, en la vida, los planes suelen salir al revés de lo que uno desearía pero, al final, lo que ocurre finalmente siempre es mucho mejor. En el fondo, Casa Chano venía a desmontar la dinámica del miedo con el que vivir este difícil presente y aprender a ser agradecido con la parte buena que siempre trae lo inesperado. Kamchatka, de Óscar Santamaría, era otra gran pieza en este sentido: tres niños que juegan al Risk y que representan la lucha de poder actual entre China y los Estados Unidos, empequeñeciendo el fundamento de las amenazas entre ambas potencias. Desde el humor, Kamchatka venía a poner de relieve que desde la política nos encontramos en manos de personas que tampoco saben cómo afrontar los complejos desafíos del momento, y que en ese niño que intenta juntar las piezas de diferentes colores en el tablero debería encontrarse el reflejo de todos nosotros, tratando de mejorar las cosas.

Coré Ruiz y Tomás A. Wilhem coincidían en cierta manera en la idea de proponer dispositivos electrónicos para comunicarse con el más allá, una realidad que continúa inexplorada. Los conflictos de este año invitan a reflexionar sobre ese mundo al que nunca prestamos atención. En ese sentido, la pieza de Himar Soto resultaba profundamente certera: La apagada de la virgen, título que ya aventura una suerte de sustitución con respecto a la bajada que este año nunca tuvo lugar. La pieza proponía a una virgen convertida en un asistente digital para los feligreses, al modo de una Siri o Alexa del universo religioso. Lo interesante de la broma es cómo el cineasta hace a un lado el humor con una sutileza envidiable y transforma esa apagada del título en un momento trágico, potenciado por la indiferencia del técnico que acomete la tarea, interpretado por el propio director.

Si bien Reset (J.F. Padrón), mención especial al mejor maquillaje, proponía una pequeña broma en torno al castigo divino hacia un ejecutivo egoísta y maleducado, la pieza está a punto de trascender sus pequeñas ambiciones. En primer lugar por ser una de las últimas piezas del autor de mayor concisión y precisión narrativa, pero también por el espléndido trabajo de Paloma Albadalejo y Josetxu del Portillo en los roles principales. Ha sido interesante ver, por otra parte, cómo Víctor Hubara, de quien tal vez se esperaba otra pieza humorística tras su éxito en la pasada edición con el corto Palmero, prueba con un cuento de terror en El invitado explorando así otras posibilidades narrativas, aprovechando que en el fondo el Festivalito es el lugar más fecundo para poder experimentar con la propia autoría y descubrir hasta qué punto un autor es capaz de reinventarse.

Algunos de los jóvenes locales con mayor talento y espontaneidad, que ya habían participado en otras ediciones, proponían este año La primera impresión (J. Greg), en torno a una primera cita a través de Tinder y las inseguridades que surgen antes del encuentro. Los chicos planteaban el uso del meme como instrumento narrativo y la puesta en escena tradicional cedía el paso a una concatenación de elementos visuales propios de los emojis de las aplicaciones de chat cotidianas, lo que revela que, a estas edades, el lenguaje propio de YouTube se ha impuesto frente a las narrativas más comunes. La cineasta Rut Angielina parecía plantear, con su pieza Quiero, lo que podría entenderse como una reflexión similar en torno a los peligros del amor líquido y a las relaciones fugaces del presente. La directora encuentra en un formato de imagen poco habitual la forma de embellecer la imagen y convertirla en una irónica forma de postal con la que llamar la atención sobre la impostura de los acontecimientos. Pero en la decisión del formato también se genera un pequeño conflicto: si bien su anterior pieza, Salatka, ponía en entredicho el uso superficial con el que se manipula a la imagen en las redes, aderezadas con textos inspiradores pero carentes de sustancia, aquí la decisión de formato permite, en cierto sentido, descuidar el sentido comunicante del plano. En otras palabras, no parece tan importante la composición del plano como el tamaño de la imagen, con lo que algo del discurso se pierde inevitablemente por el camino. Al tratar de ironizar sobre esa superficialidad, los peligros de aquella estética se cuelan en la propia pieza. Quiero no es en absoluto un mal cortometraje, todo lo contrario, pero la que posiblemente sea nuestra mejor cineasta joven bien merece una exigencia superior a la del resto.

Hablando de ese cine en el que la belleza de las imágenes quiere imponerse sobre el propio sentido de la obra, también se podría hablar de Ápice, la pieza de Cándido Pérez que, a la postre, fue reconocido como el mejor trabajo de esta edición. Probablemente se trate de una victoria incontestable porque el autor ha conseguido, esta vez, que en su propuesta se unan varios aciertos que multiplican su valor: en primer lugar, porque su premisa es tan sencilla y simple que el realizador puede desplegar su infinito talento como creador de imágenes hermosas sin miedo a que el argumento se pueda ver comprometido. Aquí renuncia incluso al uso de la palabra, un elemento que siempre encorsetó su cine. Al despojarse de ella, sus imágenes son capaces de volar. El hecho de que la Barcarolle de Offenbach dirija toda la pieza es también otro acierto: es el poder del sonido, y la estructura de este fragmento operístico, el que conduce la emoción y el sentido de cada plano. El titubeo orquestal de los primeros compases se une al drama de los dos ancianos que sufren un achaque y caen al suelo en un prólogo sublime. A partir de ahí, la música elimina su tono misterioso y se abandona al goce del acorde mayor, y también lo hacen las imágenes de Ápice. La presencia de Sonya Durango, intérprete que brilla especialmente en la estética del movimiento y del fluir del cuerpo, también conducen la pieza a otra dimensión. ¿Por qué Ápice no se encuentra en los terrenos del lenguaje publicitario? ¿Por qué no estamos asistiendo a un anuncio de colonia o a un spot de promoción turística de la isla de La Palma? Porque la historia avanza a pesar del paisaje, no gracias a él. Por decirlo de otro modo, es más hermoso el gesto del reencuentro que la estética en sí. Si bien el cineasta ha huido de planos largos, más contemplativos, y esa sobresaturación de imágenes cortas plantea algunos problemas, son siempre los dos actores los protagonistas en su camino al abrazo eterno, nunca lo son los movimientos de cámara, nunca lo son los paisajes en sí. En esa determinación puede hallarse una cierta madurez como cineasta.

Con respecto a estas cuestiones sobre el uso ético de la imagen, Rodrigo Bellot plantea algo muy interesante con su Reset: un chico se disculpa con varios de sus amigos cercanos por su comportamiento, sentados frente a frente. Pero mientras el plano continúa sin interrumpirse, cada vez que la cámara se gira hacia la silla del interlocutor hay una persona diferente. De algún modo, el plano secuencia queda utilizado aquí como manera de disculparse, algo así como que para decir la verdad es necesario sostener el plano, no pestañear, hacerlo desde la honestidad. ¿Puede hablarse de honestidad en una pieza que mira hacia otro lado para que los actores intercambien su posición en escena? Es una cuestión sobre la que seguir pensando, pero lo cierto es que hay algo hermoso en que Bellot proponga el uso del plano largo como forma de desnudarse. En el fondo es el mismo espíritu con el que Adrián León Arocha ha concebido su obra más madura, Tóxico: el plano largo es una forma de que la verdad acabe saliendo a la luz y revele la auténtica naturaleza de las personas. La mentira no aguanta una toma larga, la verdad se revela. Para llegar hasta ello, León Arocha se ve obligado a plantear una proeza técnica con un plano secuencia sobre el que construir todo el cortometraje con una justificación narrativa muy poderosa.

Otro plano de duración considerable (y de notable dificultad técnica) quizás sea el más hermoso y significativo de toda la producción de esta decimoquinta edición: la secuencia con la que se cierra Contagio, de Eugenia Padrón. Un plano aéreo sobrevuela la Calle Real y, en él, todas las mujeres de la ciudad se unen en una marcha triunfal que invita al optimismo y a la aceptación de uno mismo, cerrando la historia de una persona que decide cambiar su sexo y que valió el reconocimiento del certamen por su temática LGTBI, en donde también destacaban otras piezas como Ojos que no ven de Carlos de León o Donde el mar hace espuma, de Moisés Rodríguez Coello. Mensajes inspiradores.

Hay gestos muy hermosos también en el grupo comandado por Lisandro Mederos, que además de dirigir Estrellas fugaces participaba también en otras piezas como Lo que nos escribimos, de Simone Parodi. Este grupo creativo cuenta con una sensibilidad especial y será un placer descubrir todo aquello que se lancen a proponer en el futuro. Lo mismo ocurre con la autoría de Derek Pedrós: hay algo en Ironía, y no es solo su bella fotografía, ni el hecho de que su voz en off huya también de los pecados propios del anuncio publicitario. Son sensibilidades que continuar explorando y que resultaron de lo más sugerente en esta edición del Festivalito.

Se presentaron pocos pero imponentes resúmenes de la etapa de confinamiento y sus secuelas, como Bruno, de Emma Sánchez, y sobre todo, la sugerente El gran vidrio, de Ramón del Pino: por fin se retratan los estragos del confinamiento como si se tratasen de la vida en prisión, a través de un plano fijo frente a un balcón y de continuas y violentas elipsis que dan una idea del paso del tiempo y de cómo el personaje empieza, en cierto modo, a perder su identidad en tanto que su cuerpo es cada vez menos distinguible tras los papeles que van tapando el cristal progresivamente. Zhana Yordanova, con Bugorski, presentaba otro tipo de confinamiento: el silencio al que Anatoli Bugorski, científico ruso, es sometido por su gobierno tras sufrir una falla en un experimento. Hasta ahora directora de fotografía en varias piezas, Yordanova plantea un primer acercamiento a la dirección y en él parece definir qué elementos van a formar parte de su imaginario. Uno desearía haber podido disfrutar más del hermoso planteamiento que proponía Encuentro, de Martina Mur, en donde la hermosa atmósfera y el carisma de las actrices desaparece antes de que pueda construirse un relato con todo ello. Lo mismo ocurre con la estupenda Brujas, de Sarai del Castillo, que invierte un tiempo precioso en las declamaciones de sus personajes femeninos a modo de promesa entre ellas para cambiar el mundo. Tal vez un mayor tiempo para poder componer sus imágenes con un cuidado superior hubiese dado como resultado una de las mejores piezas de esta edición.

Varios cineastas coincidieron en que el estado de pandemia propone que son los gestos lo que tenemos que cambiar. No ya los gestos medioambientales, sino también nuestra capacidad de empatía hacia los otros. Por ejemplo en Sofía (Eduardo Martinón), que recuerda los peligros que acechan cuando los humanos aceptan la desconexión que reina actualmente entre ellos. Pero, en ocasiones, los autores tratan de paliar las deficiencias musicales de la obra a través de una sobresaturación de imágenes hermosas, como si un elemento sirviese para distraer del otro, y viceversa, y que lo que quedase entre ambos fuese cine. Que la música esté presente de principio a fin a veces puede resultar tan insostenible en términos narrativos como que un actor llore durante todo el metraje. Grillo, de Eduardo Muza, es una pieza notable y de gran factura técnica, pero la utilización de una música omnipresente que en ocasiones tiene poca conexión con lo que se muestra en pantalla la acerca peligrosamente a los terrenos del trailer, como si lo que vemos no fuese más que el resumen de una obra de mayor envergadura. A Grow, de Moisés García, otra pieza interesante, le ocurre algo similar con el uso del elemento sonoro, ofreciendo un contraste entre sus dos partes que puede resultar desconcertante. Otra maravilla que quedaba ahogada por el uso continuado de la voz era Peccata Minuta, de Marina Blázquez. Y quizás sea, también, lo que impedía que ELE (Javi de León) fuese una obra redonda: la pieza que probablemente tenía las mejores ideas del certamen, con una chica que termina hablando con su voz interior y en la que dos planos diferentes sirven para ilustrar el origen de ambas voces, la interior y la exterior, terminaba redundando sobre la misma idea y desembocando en los terrenos del chiste, después de que lo construido en primera instancia estuviese cerca de lo sublime, contando además con el trabajo de Assiah Alcázar, posiblemente el director de fotografía que mejores trabajos ofreció en esta edición. David Pantaleón parecía reflexionar sobre esta cuestión de la voz en el cine y sobre la inutilidad del arte en Arte contemporáneo, construida en voz en off como los documentales de Chris Marker (y como ocurría con su propio Perro Rojo) y aprovechando a los lugareños y la arquitectura del lugar para, al mismo tiempo, alejarse al fin de los lugares comunes de su filmografía.

Y finalmente, en esa línea de pensamiento en torno a que el gesto lo supone todo, dos cineastas planteaban la fragilidad del ser como manera de empezar a reconocer una responsabilidad capital a la hora de tratar de cuidar el planeta. Montañas que cantan (Fernando Alcántara) mostraba a un joven ornitólogo obsesionado con el canto de un pájaro extinto. Lo que empieza como una inocente inmersión en el bosque termina floreciendo en misterio y obsesión, cuando el joven cree escuchar ese canto que en realidad ya no existe en el plano real. El hombre persiguiendo lo que una vez destruyó. El triunfo de Alcántara es el de presentar, en forma de imágenes con un cierto tono naive, un relato que muestra su capacidad de controlar los tempos y asomarse, desde ahí, al abismo de las obsesiones y los miedos del ser humano con exquisita sencillez. Sirma Castellano, por su parte, proponía con La creación un cruce entre las imágenes de la naturaleza y los molestos ruidos de la gran ciudad y, tratando de insistir en esa idea, una mezcla entre las imágenes de la ciudad con el sonido de pájaros y riachuelos, dejando entrever la imposibilidad de la convivencia entre el mundo natural y la nefasta idea de progreso con la que ha avanzado la humanidad en los últimos tiempos. Ambas propuestas nos volvían a recordar la importancia de lo que dejamos en el mundo y de cómo decidimos tomar partido en él.

Los premios del certamen y sus menciones, como de costumbre, son aquí lo de menos. Lo importante es continuar creciendo juntos, haciendo memoria, tratando de evitar que lo creado, lo filmado y lo aprendido se pierda en la vorágine de una semana llena de emociones. “Los cineastas deben ahora tomar partido”, decía José Víctor Fuentes, director del festival, en torno a la crisis sanitaria del momento. Era el turno de los cineastas y ellos hablaron. El Festivalito volvió a hacerlo posible.

Jonay Armas