Habría que volver primero a la trilogía original de Mad Max, a los filmes con los que nació el personaje, para entender del todo la naturaleza y el significado de una película como esta. Habría que acudir de nuevo a la segunda parte, Mad Max 2, el guerrero de la carretera (1981), para entender que tras el descomunal arsenal de vehículos motorizados imposibles se escondía un simplista juego de niños: atravesar el camino a toda máquina y regresar nuevamente.

Lo que ha cambiado tres décadas más tarde no tiene que ver solamente con las proporciones presupuestarias. El universo de George Miller se ha vuelto más sintético y a la vez más preciosista. En ese sentido, esta película supone la quintaesencia de un Hollywood contemporáneo que, absolutamente desorientado, camina hacia una abstracción tan peligrosa como atrayente: los personajes y sus acciones cada vez importan menos, mientras que la experiencia visual ha pasado a significarlo todo. Y consciente de que sus materiales argumentales no dejan de responder a los tópicos, Mad Max lo consagra todo a la pirotecnia visual para poder constituir la nueva experiencia-espectáculo del momento en la que la imagen es protagonista absoluta.

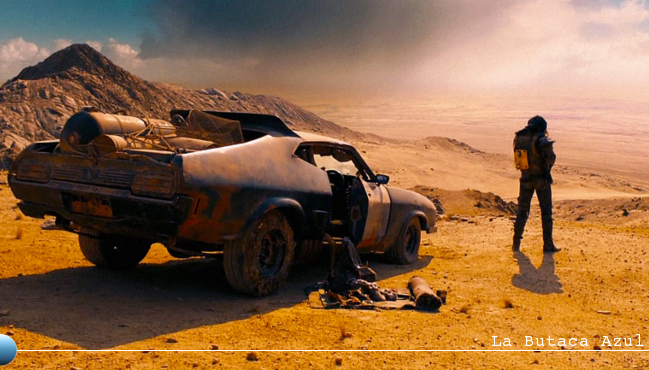

De ahí que el color del desierto sea del más profundo color dorado, o que las escenas en plena noche se acerquen a una inquietante irrealidad: las imágenes no buscan producir significado o servir como conductoras de la trama, sino buscar una autonomía propia. No importan las leyes de la física o la verosimilitud, sino la capacidad de asombro. Por eso en esta película, reducida a una vertiginosa persecución de ida y vuelta, hay tantos vehículos en pantalla que la credibilidad da paso al asombro. Algo así como una combustión de la imagen, una incandescencia continua que no puede detenerse porque es la viva esencia del relato: los cuerpos en movimiento.

Y por eso el filme no teme apropiarse de cualquier elemento del imaginario popular al que puedan conducir (nunca mejor dicho) sus piruetas: una venda en los ojos puede servir para emular la imagen mitológica de la justicia, porque todo vale en este juego de representaciones. Un enorme juego, en definitiva. En ese sentido podríamos afirmar que George Miller ha hecho la misma película que treinta años atrás y, al mismo tiempo, que se trata de algo completamente nuevo. Porque mientras aquellas antiguas aventuras parecían cegadas en su intento por recrear su propio universo, podríamos acercarnos a esta nueva película como un artefacto ingobernable capaz de dinamitar, no sin grandes dosis de humor, toda la historia del cine: empezar emulando la escena cumbre y multitudinaria de El ataque de los clones (George Lucas, 2002), revisitar el desierto a la manera de Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), reinventar el western a través de la fuerza bruta en lugar de la sutileza como en Meek’s Cutoff (Kelly Reichardt, 2010), o reírse de los hermosos efectos de luz de Roger Deakins en filmes como Valor de Ley (Joel Coen, 2010), a partir de un trabajo de iluminación de John Seale que parodia a los grandes nombres hasta lograr que pierdan su sentido.

De ese modo la película no solo se ríe de los trillados trasfondos de sus protagonistas, sino también de los grandes momentos cinematográficos que han construido ese imaginario popular. Sería del todo imprudente, y demasiado perezoso, enfocar Mad Max como un filme de construcción argumental endeble en el que George Miller exhibe, una vez más, su forma de confundir el mal gusto con la representación de lo grotesco. Porque ese juicio de valor estaría omitiendo por completo la capacidad de la película para invitar a participar de su juego, sin tiempo para alardear de sí misma. En la forma con la que se despide el protagonista masculino parece esconderse la verdad última de la película, como si afirmase que no importa quiénes somos o a dónde vamos como personajes, sino todo lo que hemos podido jugar por el camino. Por eso el filme de Miller es el mismo de siempre pero también un objeto ante el que es necesaria una mirada distinta. El valor de este Mad Max es el de haber encontrado en el exceso una nueva manera de comunicarse.