«¡Puedo hacerlo!», se dice un joven a sí mismo mientras toma los mandos de un cañón láser. «¡Puedo hacerlo!», dice una joven en el plano siguiente mientras se hace con los mandos del Halcón Milenario. Pareciera que los nuevos personajes de una saga iniciada cuarenta años atrás, en la ficción y también en el mundo real, estuvieran preocupados por no estar a la altura.

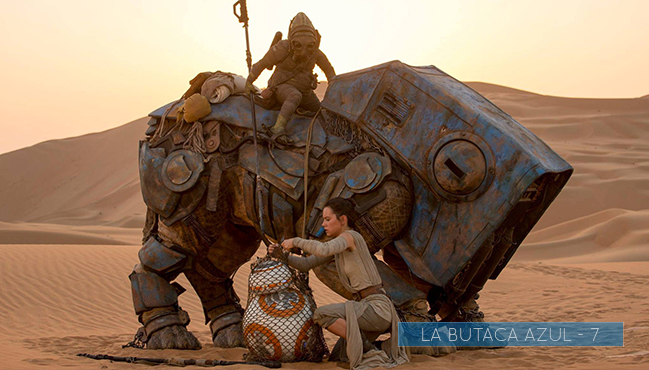

Y la nueva entrega tiene que cargar con ese inevitable peso de la autoconsciencia mientras revisita un mundo en ruinas: los paisajes son casi idénticos, pero ahora están poblados por los restos de naves y vehículos que un día pertenecieron al malvado Imperio, una manera poco sutil de advertir su incursión en aguas pantanosas. Un peligroso terreno convertido en tierra sagrada de la cultura pop no ya por sus admiradores, sino por el propio director de este Despertar de la fuerza, que había consagrado su filmografía a explotar la nostalgia de una generación que ya no concibe otro cine que no sea el que resucite las vivencias de la infancia.

El autor perfecto, pues, para la mastodóntica estrategia de Disney que persigue resucitar la franquicia y concebir una nueva trilogía. En ese sentido, puede entenderse este séptimo capítulo de La guerra de las galaxias como una película más de J. J. Abrams, con todas sus taras, sólo que sublimada por la belleza de una mitología tan simple como poderosa, tan fértil como universal. Quizá una de las grandes claves de ese éxito tenga que ver con su permeabilidad, esa capacidad para absorver referencias tan dispares y aglutinarlas en un cóctel con sabor añejo. Por ello no tiene demasiada razón de ser hablar de El despertar de la fuerza como una reescritura de lo anterior, siendo ya lo anterior una gran reescritura.

La banda sonora, que firma un John Williams convertido en un narrador más eficaz que los cineastas con los que trabaja, desempolva progresivamente los temas antiguos de la franquicia al mismo tiempo que los nuevos protagonistas descubren que las leyendas que han escuchado son auténticas. Y así transcurre este resurgir de la mano de Lawrence Kasdan, el guionista que dotara de relieve y profundidad a los arquetipos de la trilogía original, de forma que Abrams puede plantear una de sus gincanas inagotables sin renunciar a un cierto trasfondo para nuevos héroes y villanos que empuje a una respuesta afectiva.

Ese juego entre lo autorreferencial y la búsqueda de una continuidad del relato proporciona los mejores momentos del filme, en un espacio en el que cada nuevo escenario es también una mirada hacia el pasado. A medio camino entre el mito y el espectáculo de circo, Abrams ha escogido el sendero por el que se mueve con mayor comodidad: la aventura como travesía emocional. La sencillez con la que dibuja a sus protagonistas no oculta su trascendencia. Los fuegos de artificio no son aquí un disfraz para disimular otras carencias, sino un vehículo a través del cual regresar al escenario más ilusionante jamás concebido en la franquicia: aquel mismo terreno de su inicio, en el que un espíritu joven parecía destinado a cambiar las cosas. Sin dejar de respetar ese mito, el realizador ha intentado concebir el mayor espectáculo posible.