Descubrir y divulgar. Podría decirse que esas son las intenciones de Frederick Wiseman tras la cámara y, sin embargo, sería arañar apenas la superficie de aquello que buscan sus imágenes. Porque tras cada una de las inmersiones del realizador en las grandes instituciones del mundo, ya sea la Universidad de Berkeley, el Ballet de la Ópera de París o, en este caso, la National Gallery, late un profundo deseo por entender el espacio que está explorando.

Entender el espacio en un sentido trascendente para encontrar, en ese encuentro, una respuesta a la existencia del museo hoy en día en relación con el presente. Entender la institución desde el conocimiento de todas sus competencias hasta la manera en que interactúa con las personas. Este deseo de conocimiento exhaustivo podría ser la única manera de entender la enorme duración de los filmes (tres calculadas horas en esta película, más de cuatro en la exploración de Berkeley).

Acercándose a la diversa variedad de actividades que propone la National Gallery, y dedicando el suficiente tiempo a cada una de ellas, la mirada de Wiseman invita a pensar en el rol que ocupa la institución: la restauración y conservación de las obras, o el esfuerzo por integrar a todos los colectivos posibles en la experiencia artística. Pero la cámara del autor también se adentra en las reuniones del equipo gestor para alumbrar las contradicciones y los errores que también tienen lugar. La película confronta así, continuamente, la solemnidad de las expresiones artísticas que pueblan el museo a las dubitativas palabras del ser humano del presente. Y quizás sea ese mensaje el que más intensamente aparezca retratado: la idea de estar transitando un lugar importante porque, a través de sus poderosos ecos del pasado, aún es capaz de cuestionar el presente para inspirarlo y hacerlo avanzar.

National Gallery parece atravesada por una decisión de montaje que condiciona la película por completo: que cada plano se detenga el tiempo justo ante cada cuadro. Wiseman parece evitar un cierto sentido contemplativo que pueda invitar a pensar en una simple visita guiada. Y uno de los grandes placeres del filme es la forma en la que se detiene a escuchar los relatos de los guías del museo, pero la imagen nunca permanece fija. El realizador insiste en recordarnos que somos espectadores del lugar y de todas sus formas, y no clientes virtuales del museo: la mirada es otra, una más global, omnipresente. De ahí la belleza que transportan sus imágenes y la manera de entenderlas bajo una perspectiva comunicante. Esa fluidez del montaje rehuye el acercamiento al lugar como si se tratase de un mausoleo. En su lugar propone el encuentro con un lugar vivo, un lugar que invita a tomar parte activa bajo una relación asombrosamente cercana, nunca desde la distancia del tiempo.

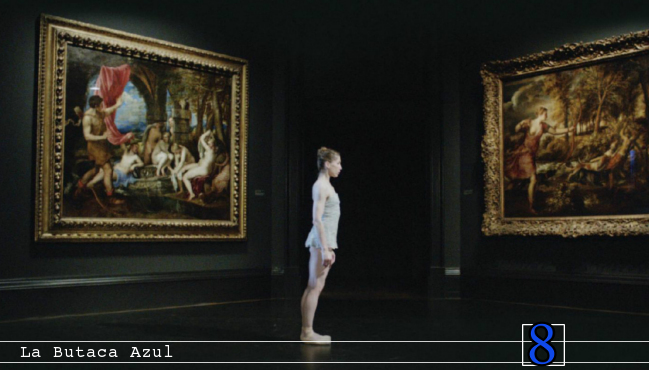

En su tramo final, mientras el filme explora las relaciones entre pintura y literatura del mismo modo que lo hará luego entre pintura y danza, una poeta reconoce sentirse aprisionada por las palabras, su gran herramienta expresiva pero también su gran limitación a la hora de transmitir sus sentimientos. A partir de ese encuentro con la artista, las imágenes cambian y parecen escudriñar aún más interrogantes. Las palabras de la poeta han revelado, en cierta manera, el enorme abismo existente que separa el presente del momento en que fueron hechas las más de dos mil obras contenidas en el museo. Las imágenes de National Gallery pretenden tender un puente entre ambos momentos del tiempo, como si el cine pudiese retratar la ausencia de un tiempo pasado y confrontarlo a todas las preguntas que nos surgen hoy, al enfrentarnos con esa bruma en la que está envuelto el ayer. Wiseman recorre por última vez algunos de los cuadros de la galería buscando retratos, primeros planos, miradas que atraviesen la pintura. La cámara del realizador descubre que la llama de aquellas miradas centenarias continúa iluminando a sus visitantes. Una llama que nunca se extinguió.