Perceval anda por el bosque, tratando de encontrar su camino. Enseguida percibimos que los árboles del bosque, el suelo, la hierba, el fondo, incluso el cielo, todo es artificial en la representación de esa historia medieval, pero no nos importa. Eric Rohmer filma ese decorado a la manera de un documental y llena de verdad sus imágenes.

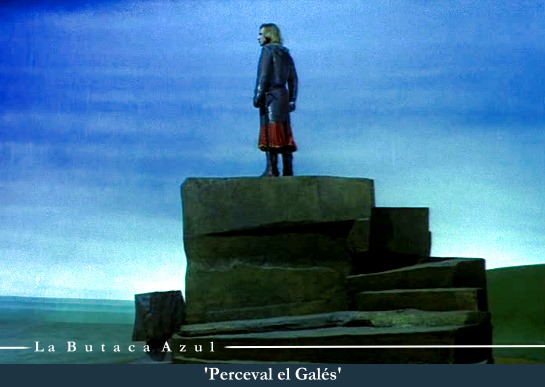

Cuando Perceval se sube a un peñasco para poder vislumbrar el horizonte y hallar el sendero que ha perdido, un nuevo camino se abre ante él. Un lugar que determinará su destino por completo. Entonces somos capaces de observar cómo el fondo y el cielo son simplemente una tela colocada alrededor del escenario para crear una sensación de profundidad, pero no nos importa. La imagen tiene tanta fuerza por sí misma, y la búsqueda de Perceval resulta tan inspiradora, que su decorado se convierte ante nuestros ojos en algo tan real como nuestro propio cielo.

Es en ese momento, en el que el joven caballero busca el nuevo sendero, cuando un castillo mágico aparece ante él. Un castillo que sólo aparece en ciertas ocasiones ante los ojos de los hombres. En la película de Eric Rohmer, el castillo aparece mediante el encadenado de dos imágenes diferentes, a través del efecto especial más antiguo del cine: ese desvanecimiento que permite hacer aparecer, como por arte de magia, un nuevo objeto ante nuestros ojos sin que el fondo sufra cambio alguno.

¿Por qué aún hoy, treinta años después de la aparición de Perceval el Galés, de Eric Rohmer, esos mecanismos del cine que se nos antojan tan primitivos, siguen siendo válidos? La pasión y la enorme verdad que transmiten las imágenes de la película invitan a la reflexión sobre los modos complejos de representación del cine contemporáneo. Un cine que en su búsqueda de alcanzar la recreación perfecta y el realismo absoluto ha perdido toda su credibilidad.

Tal y como Perceval al subirse a las rocas para ver el horizonte y encontrándose con el castillo que aparece ante sus ojos, Eric Rohmer parece cantar a los cuatro vientos a través de su película que la sencillez es el único modo de representación posible. Los efectos especiales complejos devienen en una irrealidad manifiesta, que nos aleja de la verdad de la historia y de sus personajes.

En ese sentido puede hablarse de Braveheart, la película épica de Mel Gibson, como uno de los últimos instantes del cine que, sin renunciar a la espectacularidad y a las escenas de masas, sí que apostaba por la sencillez en su concepción del realismo. De modo que la película no sólo adquiere valor hoy por la calidad de su historia, sino también por ser todo un documento sobre los mecanismos de un cine que ya no existe.

Ahí está la que muchos han dado en llamar equívocamente la película épica del nuevo milenio, 300, que combinaba a un grupo de actores con fondos, espacios y ejércitos generados por ordenador. Lo mismo ocurría con El Señor de los Anillos y con todos filmes de la última década que han basado la imponencia de sus escenas de batalla en los ejércitos digitales que genera el programa massive, el adalid informático de las nuevas producciones.

Ninguna de las imágenes que han sido capaces de generar las películas épicas en los últimos tiempos resultan más creíbles que la aparición del castillo en Perceval el Galés. Porque esa imagen se basaba en la honestidad que latía tras la cámara, y no en lo que ocurría delante de ella.

Con el cine digital, la recreación de mundos diferentes no sólo se ha convertido en una realidad, sino en una constante. Esa búsqueda de un hiperrealismo imposible ha desembocado en que muchas producciones depositen enormes energías y creatividad en los universos a los que dan vida pero nunca en sus argumentos. La espectacularidad de sus imágenes funciona entonces como distracción sobre las historias que cuentan y sobre las lagunas argumentales que viven en ellas.

Un paso fundamental para entender cómo ese traspaso ha fagocitado toda posibilidad de realismo es observar cómo progresivamente la aparición de actores reales se ha vuelto únicamente una manera de propaganda en lugar de ser una necesidad para contar historias. Los actores digitales, los personajes diseñados, se han convertido en los actores de nuestro presente.

Sus muecas, sus gestos perfectos y sus actuaciones verosímiles han terminado por eliminar todo rastro de humanismo, empiezan a hacer olvidar parte de la tradición actoral y aún somos incapaces de determinar el efecto que están ejerciendo sobre las nuevas generaciones de espectadores con el mensaje inconsciente que generan: un buen actor nunca es necesario, una criatura digital siempre lo hará mejor.

El parangón definitivo, el último paso, aconteció con la penúltima revolución digital, Avatar. En ella, la capacidad para poner en imágenes todo un universo que sólo tiene cabida en la imaginación del creador llega hasta sus últimas consecuencias.

Desde la flora y fauna hasta los propios protagonistas, que también son generados por ordenador y que, en un acto consciente, transforman su aspecto real en digital para poder sobrevivir bajo las mastodónticas contradicciones del hiperrealismo.

¿Qué ha ocurrido para que las imágenes de la era predigital nos hayan conseguido emocionar y las de nuestro presente sólo nos provocan indiferencia? Conviene obviar por un momento la evolución digital y visual del cine, y detenerse en el hecho de la involución que ha vivido el espectador al enfrentarse a esas nuevas imágenes.

Lo que hemos perdido por el camino, al igual que el Perceval que no conocía nada del mundo y que al asomarse ante él sobre la roca descubre todos los secretos, no es otra cosa que la ingenuidad como espectadores. Esa que nos hacía emocionarnos con pequeñas cosas, la que nos ayudaba a valorar pequeños momentos de pequeñas películas. Esa que permitió que nos removiéramos profundamente en muchas ocasiones con cosas sencillas.

Nuestro mayor pecado como espectadores modernos ha sido el olvidar que la ingenuidad es un valor, y formar una barrera en la cual la incredulidad es la actitud cotidiana y la capacidad de sorprenderse ante lo conocido, una utopía.

Ante esa perfección de lo representado, nos hemos vuelto incrédulos. En el tiempo de la madurez visual, ha llegado el desencanto. El triunfo de las imágenes ha provocado también la crisis del cine. Probablemente porque nuestra única meta al enfrentarnos hoy a una película sea la simple distracción, el poder escapar de la realidad.

En ese proceso de desprendimiento y desilusión, hemos dejado de recordar su verdadero significado. Hemos olvidado que el cine, para nosotros, empezó siendo el arte que supo enseñarnos a volar.