¿Cómo valorar una película que, aún haciendo uso de una estructura clásica, prescinde casi por completo del primer acto? No importa demasiado conocer a los personajes que protagonizarán el relato, el contexto o sus necesidades dramáticas. Lo único que parece importar, más bien, es establecer cuanto antes un escenario en el que los estragos de una invasión zombie funcionen como único reclamo argumental.

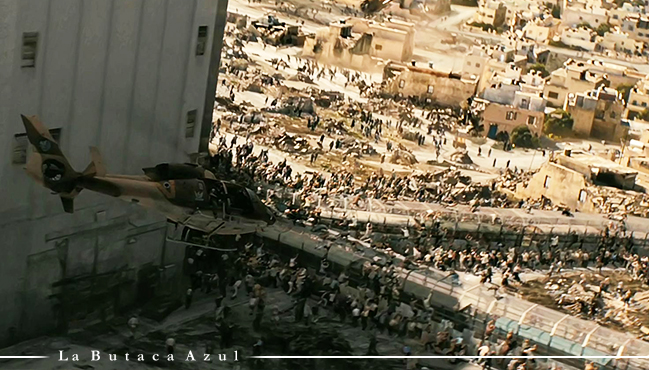

Así comienza Guerra Mundial Z. Las imágenes de la película ofrecen la impresión de que sus lagunas no se deben tanto a una mala adaptación del material literario, sino a que posiblemente medio filme se haya quedado en la sala de montaje. Recortar película agiliza el metraje y simplifica lo que ocurre en la pantalla, buscando ese mal entendido concepto del ritmo en el que se mueve el blockbuster del presente. De aquel supuesto modelo de excelencia ya sólo queda el inefable abrazo a un estándar sin identidad, propio de la fabricación en cadena, que ha terminado por aniquilar todo espíritu creativo.

La torpeza de Marc Forster planificando la acción es ya reincidente. El director propone una puesta en escena no sólo de esencia arbitraria y de pobre sentido dramático, sino que esa azarosa elección de los planos convierte el ejercicio de montaje, de nuevo, en una colección de incoherencias. Por eso lo mejor que pudo ocurrirle a Guerra Mundial Z fue encontrar a Robert Richardson. El operador de cámara, que ya embelleció las más recientes historias de Tarantino o Scorsese, despliega aquí sus virtudes como iluminador, como apasionado pintor, para hacer la acción más legible, menos desafortunada, más preciosista, menos opaca.

Richardson no teme experimentar con la luz ni excederse en las dimensiones de sus propuestas porque sabe que, de otro modo, el edificio se derrumbaría. No evita que la luz de una bengala se apodere de una escena y que, acto seguido, una nueva fuente de luz transforme por completo el esquema de color de la secuencia. En lugar de solucionarlo, juega a contemplar cómo esos contrastes se filtran entre la pálida identidad de una película de pobres argumentos visuales.

Brad Pitt recupera aquí algunos de los gestos interpretativos con los que ha dado vida a otros personajes de su carrera como actor para componer una presencia que pueda resultar creíble sin padecer grandes esfuerzos. El protagonista aparece rodeado de ciertos tintes mesiánicos que restan verosimilitud a cada acontecimiento y que, lejos de engrandecer el papel, contribuyen a fortalecer la sensación de estar asistiendo a una película de Brad Pitt, el héroe, en lugar de a la historia de Gerry Lane, el personaje que debería encarnar.

El protagonista debe emprender una búsqueda hacia el origen del virus que implica viajar a través del planeta. La Tierra se convierte en marioneta por la que pasear bajo toscos criterios narrativos. En su afán por aprovechar la naturaleza cíclica de las modas de consumo, el planeta Hollywood determina de nuevo que el espectro zombie es un valor en alza entre el consumidor de a pie. El traje nuevo del rey instaura la serie B en el epicentro del gran espectáculo. Únicamente a partir de ahí podría hablarse de Apocalipsis.