Somos la suma de nuestras experiencias. En Ponyo en el acantilado (2008), un centenar de pequeños peces ayudaban a salir de la burbuja en la que la peculiar protagonista de aquel cuento infantil había quedado atrapada. No era una decisión casual: los peces eran, en realidad, diminutas recreaciones de la propia protagonista, como si fuesen en realidad (hablar de “realidad” en el mundo de Miyazaki quizás sea tan aventurado como proponer lecturas de sus imágenes) pequeños fragmentos del personaje principal, que de repente confluían en un gesto decisivo: cavar el agujero que permitía a Ponyo abandonar su burbuja. Dicho de forma literal, pequeños fragmentos que construían al personaje le ayudaban a salir de su prisión, esto es, las experiencias del pasado habían permitido ser libre en el presente y poder encontrarse con la persona (el humano) que estaba a punto de conocer. De ser así, nada de lo vivido habría sido en vano.

No hay metáfora más transparente en la filmografía de Miyazaki, quizás porque Ponyo en el acantilado no es tanto un cuento sobre las sombras que nos acompañan al convertirnos en adultos, tan socorridos en otros de sus cuentos, como un intento de poner en imágenes un sentimiento amoroso que terminará por filtrarse en cada gesto de los personajes. “En el pasado lejano, tú y yo vivíamos juntos en el mar azul”, decía una de sus canciones, Mother Sea. La madre de Ponyo, que encarnaba al océano en la fantasía del relato, podía simbolizar así tanto el afecto hacia el mundo natural como al materno, equiparando la trascendencia de ambas formas de amar.

En el universo imaginario de Miyazaki, aprender a amar a las madres supone primero transitar un camino lleno de oscuridades. Puede que debido a su ausencia haga falta la aparición de Mi vecino Totoro (1988), un ser fantástico que puede acompañar pero que no puede hablar. El monstruo reemplaza los afectos en tiempos difíciles, despliega un mundo fascinante a su alrededor pero tampoco tiene respuestas. Hay algo indecible en el dolor de la ausencia. Mientras, el autor castiga a los arrogantes y a los adolescentes privilegiados que dan las cosas por hechas, les obliga a transitar veredas cubiertas de espinas antes de poder reunirse con su familia desde otra mirada. Les obliga a descubrir otros lugares hasta que entiendan que no pueden cuidar a unos y abandonar a otros. Al sentimiento de comunidad solo se llega a través de una experiencia de dolor, incluso aunque eso suponga perderse a sí misma como ocurría en El viaje de Chihiro (2001), cuando la protagonista debía “olvidar” su propio nombre, dejar de pensar que era el centro del mundo para poder entender el universo que se había revelado ante ella.

Y quien aprende a amar obtiene entonces el don de transformar el trauma en aprendizaje: Mahito, el protagonista de El chico y la garza, ha perdido a su madre en un incendio pero, en el mundo imaginario al que viaja, una intrigante mujer de fuego es capaz de ayudarle en su travesía. En ese mundo imaginario el fuego crea, nunca destruye. Quizás de eso hable el filme en el fondo, de cómo la creatividad es capaz de ayudar a sanar incluso nuestras peores experiencias, de resignificar lo vivido para poder otorgarle un valor diferente, un significado constructivo. A veces un significado a secas. No es la primera vez que el autor sugiere la necesidad de quedarse a vivir en ese otro mundo, en ese Castillo en el cielo (1986), su Ítaca particular, cuando las figuras de madera están a punto de desmoronarse en el tramo final de El chico y la garza, desesperanzado esbozo del panorama mundial del presente. También en El viento se levanta (2013) había un gesto similar justo antes del fundido a negro, cuando la película se quedaba admirando el paisaje en silencio y había una cierta resistencia a marcharse de allí.

También había un gesto vinculado al la importancia de la creatividad como motor de la propia vida en Nicky, la aprendiz de bruja (1989). La rutina y el paso a la madurez habían ahogado los poderes mágicos de Nicky, habían desaparecido y eso sumía a la niña en una profunda depresión que acabaría durando varias semanas. Su gato no había dejado de hablar, pero ella había dejado de entenderlo. O, quizás, simplemente había dejado de inventar significados. Era otro más de esos momentos oscuros de la filmografía del autor a los que uno preferiría no tener que enfrentarse. Para recuperar sus habilidades, Nicky debía recuperar también la certeza de que sus pensamientos podían cambiar su mundo, convencerse una vez más de que el gesto creativo es capaz de transformar nuestro alrededor. En El chico y la garza gracias a ello Mahito podía transformar la muerte en vida, el trauma en desafío y la oscuridad en una aventura.

El de Miyazaki es un mundo de dibujos y colores fascinantes pero también hostil y despiadado: quienes no están dispuestos a atravesar ese tránsito, quienes no hagan el esfuerzo de lanzarse al suelo para atravesar una entrada angosta e imposible como esa por la que Mahito se empeña en entrar al comienzo de su aventura, están condenados a vagar por la eternidad tratando de buscarse a sí mismos. Ocurría con el personaje sin rostro en El viaje de Chihiro, cuya personalidad se limitaba a imitar las cosas que ingería, y también con la propia Yubaba, la bruja antagonista, que abandonaba el castillo cada noche para poder encarnar con libertad a Zeniba en la otra punta de la región, una hermana gemela con la que podía expresar su bondad sin complejos (¿A dónde iba la bruja, si no, en esos viajes clandestinos donde no tenía ni la suspicacia de cambiarse de ropa para ejercer el papel de su supuesta hermana?).

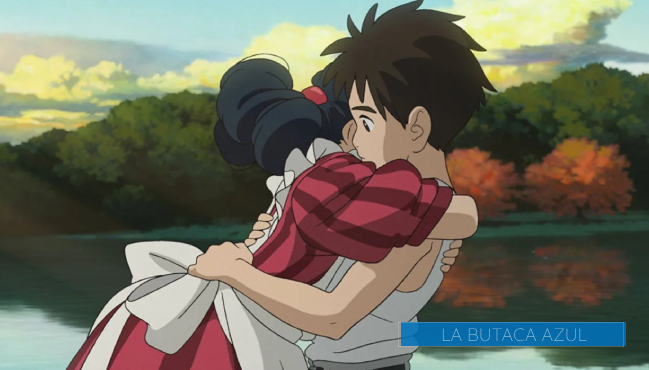

Hace falta aprender a hablar un nuevo idioma, crear comunidad, resignificar las cosas, como los mensajes en morse que se lanzan marido y mujer en Ponyo en el acantilado en forma de haces de luz y Sosuke se empeña en traducir como señales de amor. La comunidad salvaba a la heroína al final de Nausicaä del Valle del Viento (1984). Una nueva forma de entender el mundo es la única forma de eludir la distopía, de evitar que Ítaca se desmorone como se atrevía a poner en escena la valiente La princesa Mononoke (1997), la única manera de impedir un mundo como el de Porco Rosso (1992), tan cercano al nuestro, en el que los cerdos son tratados como santos y los santos son confundidos con cerdos.

Las imágenes y los mundos de Miyazaki son tan complejos, hermosos y ambiguos que un centenar de interpretaciones serían posibles sobre ellas. Quien escribe estas líneas no tiene ninguna certeza de si todas estas lecturas son medianamente ciertas ni tienen por qué acercarse a las intenciones del autor. Sus imágenes son hermosas porque en ellas también habita el misterio. Nada de lo que aparece en escena impone traducciones literales en los rígidos territorios del mundo material, solo inventamos posibles interpretaciones para sentirnos un poco más seguros en esos mundos esquivos de lo imaginario. Incluso en eso, el realizador nos propone la mirada limpia de la primera vez, esa que resignifica las cosas y nos permite reconectar de nuevo con el mundo. Nos invita a que compartamos un nuevo lenguaje, uno que nos desnude y nos enseñe a volar. Tal y como los protagonistas de los filmes de Hayao Miyazaki, solo somos niños intentando encontrar significados.

*Originalmente publicado en Caimán, Cuadernos de cine – Número 182 noviembre 2023